封面故事 > 歷代精選

2024年10月

馬上處理法規鬆綁問題

金管會金融法規調適平台

金管會主委彭金隆上任之後,即積極規劃建立「安全」與「發展」並進的新金融市場,其中,「金融行動創新法規調適平台計畫」更是一大亮點,尤其彭金隆更提出新構想,推動產官學共同設置「金融行動創新法規調適平台」,要向金融業界主動出擊,蒐集更多業界的心聲,讓金管會更能盡速「對症下藥」金融業者所迫切需要法規鬆綁之處。

比起行之多年,由金融總會所提出一年一度的「金融建言白皮書」中,許多建言必須要透過三讀立法來完成,彭金隆一上任之後就創建法規調適平台,可說機動性更高。對於平台的功能,相較於金融白皮書很多的建言,要靠跨部會的協商合作才能完成,彭金隆指出,希望對金管會可「操之在己」,亦即不必透過三讀立法通過,或跨部會法規的研議,直接由金管會修改函令即可到位發揮為金融業者鬆綁法規功效的,將是法規調適平台的重點。

彭主委上任前已造訪各公會並蒐集業界心聲

根據彭金隆對設置法規調適平台的發想,最主要在於為了要強化台灣金融業者的國際競爭力,尤其是金融科技日新月異的當下,金管會更需要和業者之間有更具機動性的溝通。彭金隆在上任之前就積極造訪各金融業公會,當時已搜集了124項建議,其中已有38項確定可行,而在該平台設置之後,更將透過四大工作小組出面,網羅更多的議題回來。

對此金管會官員也說明,法規調適平台所設置目的,就是希望因應未來環境與國際競爭,產官學界對監理政策的溝通,應有共同組成常態性設置溝通平台的必要,可就金融市場趨勢國際潮流、現行金融法規執行情況、金融科技創新、金融服務數位化轉型、金融風險因素等五大面向的議題,收集各界對金融政策及法規建議意見,經由金管會加速評估快速回應,發揮市場溫度計效果,因此推動產官學共同設置「金融行動創新法規調適平台」,來建構安全與發展並進的金融市場。其中,該平台的總召集人將由金融研訓院董事長擔任。

彭金隆指出,透過設置金融創新法規調適平台,來建立常態化的監理機關和金融產業的對話平台,該平台亦分成銀行、證期、保險、科技創新等四大區塊,尤其先前的作法,是透過公協會(例如金融總會)每年或每幾年提出白皮書:「但一年只一度,很難即時反應!」且角度太單一,離可實現過程仍要花很多時間溝通,因此他才建立起常態性的法規調適平台,並指定每局副局長參與討論,除了收集產業問題,特別是立即可行的當初就可經由各業務局副局長的直接參與,而能快速評估調適法規,並讓金管會同仁很快接地氣了解市場動向。

金管會不再被動開放而是主動出擊

彭金隆表示,這種常態性持續性非常重要,有了這個機制之後,「業者不用來認識我,就可透過該常設性平台,接觸到金管會來提出法規鬆綁的建議!」未來金管會不再被動開放,而是主動出擊,每個區塊設法規檢視小組,不但由產官學組成,尤其和過去不同之處在於,將由學者專家外部主導,主動從市場發現問題,而且常態性設置。

該平台成立之後,已邀集學界精英參與。彭金隆再舉例,曾有人跟他說,「金融業遲早是科技業」,這句話現在他體會越來越深,過去金融業是高度監理與保護的行業,都只是在圈子裡觀察業者的行為,但面對很多跨國、新金融型態的競爭,和科技業合作越來越重要,如何進行相關的法規鬆綁來促進金融科技更有效率的發展,這也是法規調適其中一項重點。

彭金隆強調,金融市場並不只有金管會或業者,要有不同的聲音,因此,才會有學者出任上述平台小組召集人的構想,每個不同小組專業分工,由不同專業的學者出任。

金融法規調適平台 聚焦於四大區塊與六大方向

根據金管會目前對於法規調適平台的任務分工規劃,金管會將匯集學者、金融業者、金融科技業者與台灣金融研訓院、證基會、保發中心、聯徵中心等單位,分別在銀行、證期、保險、科技創新這四大區塊,透過對業者的拜訪,主動出擊搜集這4個區塊的業者所需要法規鬆綁的問題,其中,金融研訓院即負責向銀行、金控搜集相關意見。

除了在組織架構上任務分工之外,法規調適平台成立之後,在向上述四大區塊業者探詢建議的同時,也聚焦在六大方向,亦即六大目標來探詢業者的建議,這六大方向和目標,包括了:1、分析金融市場趨勢及國際潮流,提出相應的金融政策建議;2、就現行金融法規與規範的執行情況,提出制定或修正建議;3、就推動金融科技創新,促進金融服務數位化轉型,提出建議;4、進行識別潛在金融風險因素,提出風險管理建議;5、推動金融法令鬆綁,活化金融;6、其他有助於金融安全、發展與創新的建議事項。

安全、發展與創新的建議事項。除此之外,該平台也將定期進行成果發布,目前金管會暫訂於每年6月及12月對外說明成果,並由法律事務處、金融研訓院共同擔任幕僚單位。

官員也表示,在該平台之下,將因應上述的四大業務區塊,而設銀行、證券期貨、保險、科技創新等4個法規檢視工作小組,並且分別由金融研訓院、證基會、保發中心及聯徵中心擔任幕僚單位。

此外,除了上述由金融研訓院董事長出任召集人,上述的4個工作小組,亦各自設有「副召集人」,每次會議將由各工作小組推薦的學者輪流擔任,依序為銀行、證券期貨、保險、科技創新小組,同時也將有學者代表,是由各工作小組推薦的學者擔任。至於產業代表,則會由金融研訓院邀請銀行業、證券期貨業、保險業等周邊公會推薦參加。

而在金融科技創新的部分,根據金管會所規劃的架構,將由金融研訓院邀請金融科技創新園區推薦參加,該園區自行派員代表,或由其洽詢適合的業者或公會代表來參與。

官員也對未來該平台之下設置的法規檢視工作小組陣容指出,除了金融研訓院、證基會、保發中心、聯徵中心分別出任銀行、證券、保險、科技創新等4個法規檢視小組的幕僚之外,銀行局、證券期貨局、保險局、綜合規劃處及法律事務處等金管會五大局處的副局長或副處長,都會參加。

金管會所提出的這項平台計畫,除了由學者代表出任各組召集人之外,已在8月6日開過第一次工作小組會議,上述4個分組並已推選出第二次會議的召集人,銀行、保險、證券期貨、科技創新等4個分組,將分別由文化大學副校長王志誠、政大風管及保險系教授林建智、政大財務管理系教授李志宏、澳洲蒙納許大學法學院副教授臧正運等4位教授擔任。

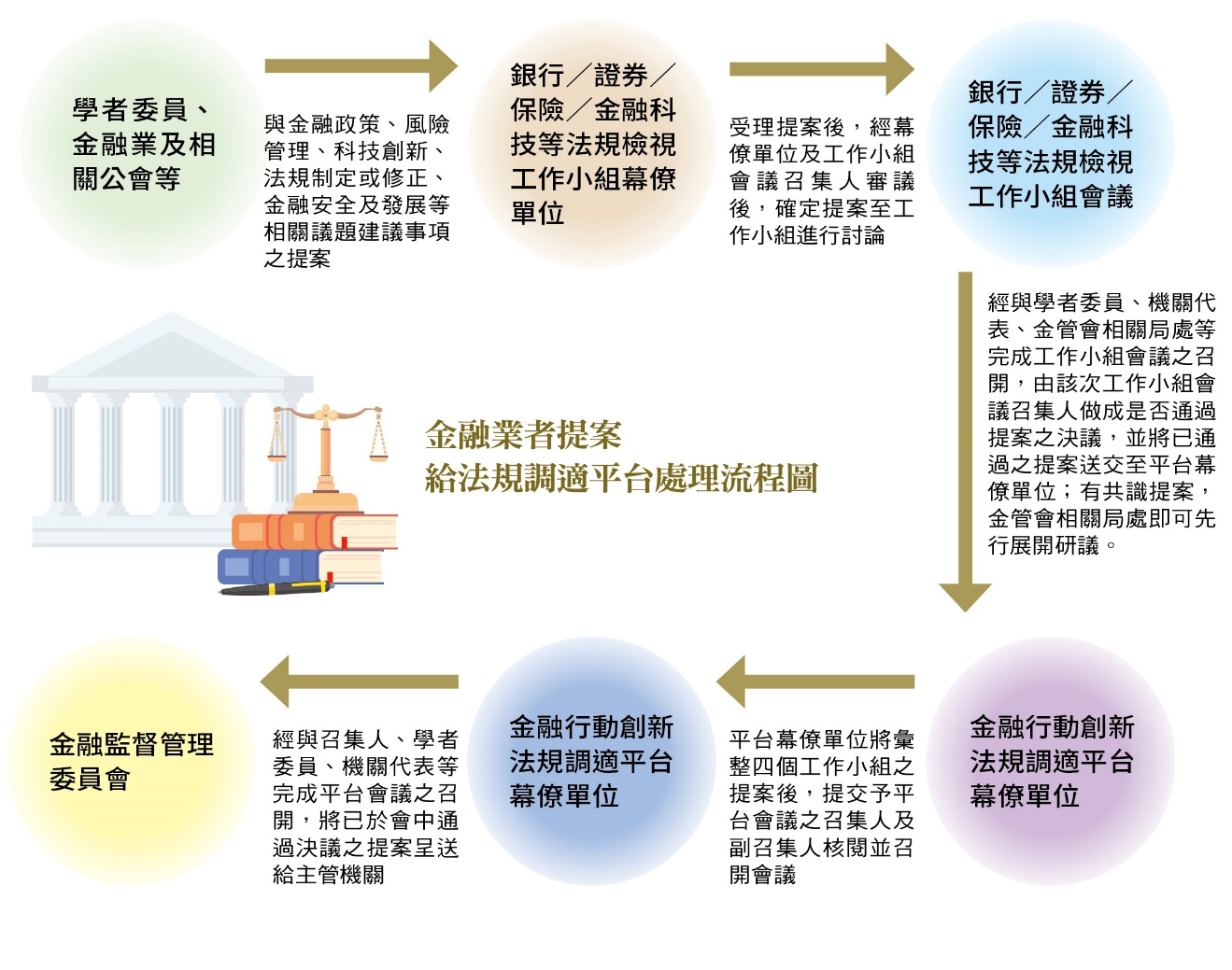

至於平台的會議召開,則分成平台大會和工作小組會議兩種不同的層次,其中,平台大會原則上每半年召開1次,如有特殊情形,可另行召開。原則上,會議前將由金融研訓院匯集提案後繕發開會通知,在會議結束後,由金融研訓院把會議決議事項發至金管會,之後將由金管會法律事務處辦理決議事項分工,及進度管考等事宜。

各小組召集人輪流擔任 避免利益團體影響提案

在工作小組的層次上,則由各工作小組自每次開會邀請的學者代表中,遴選1人「輪流」擔任召集人,並由召集人擔任主席,而學者代表則由各工作小組幕僚單位遴選3至5人,聘期1年,可連續聘任。而之所以召集人採取「輪流」的作法,彭金隆也指出,不同的議題,由不同的學者出任召集人或委員,也能避免外界擔心利益團體影響特定學者專家提案的情況發生。

除此之外,不只學者,各幕僚單位還可視議題邀請產業公會或金融科技創新園區推出產業代表;機關代表則由各幕僚單位視議題邀請涉及議題的金管會局處,由相關局處的副局長或副處長代表出席。

官員進而說明,上述這4個工作小組均各自獨立運作,相較於平台大會每半年開1次,工作小組則是原則上每2個月召開1次,如有特殊情形,可另行召開,工作小組將在會議前,由各工作小組的學者及金融業者主動發現市場問題,提出建議,接下來幕僚單位就會邀請產官學的成員進行討論。

由於金融業在銀行、證券、保險等跨業別競合事務越來越多,對此,官員也說明,倘若金融業者提出內容有跨業別,只要涉及2個以上業別,就由各工作小組幕僚單位協調有關開會及提案作業方式,在開完會後,將由幕僚單位整理提案送金融研訓院及金管會法律事務處,並由各工作小組自行設定工作目標。(本文作者為長期關注金融領域的現任資深媒體人)