經營策略

2025年10月

褪色的金飯碗

台灣銀行業因其產業特性,工作往往被認為「穩定、安全」,在90年代甚至有「金飯碗」的稱號。然而,近年銀行業卻面臨人才流動的空前壓力;缺工、工作價值觀轉變的時代趨勢,要維持對社會新鮮人的吸引力與留才,已是銀行業務能否順利發展的重要關鍵。

依據台灣金融研訓院「銀行業關鍵性人力資源供需研究調查」,2024年銀行的離職率皆超過10%,其中,中小型銀行的離職率超過12%,逾3成機構的新人離職率介於20%至50%。

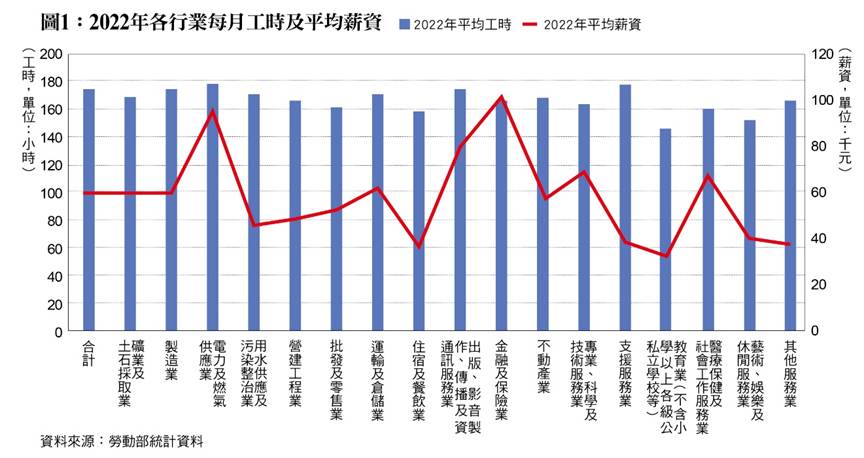

儘管銀行調高薪資、強化福利、改善工作環境,金融業的工作待遇相對其他服務業已獨占鰲頭,為何仍無法吸引、留住人才?這凸顯出一個深層問題:銀行是高度知識密集的產業,如何能將人才管理從「交易型思維」(Transactional Leadership)轉變為「轉換型思維」(Transfor mation Leadership)?塑造共同的願景、真正的友善職場、共榮共融,似乎是解方之一。

在傳統的銀行管理文化,多半採用交易型模式的領導:以薪資、福利、升遷機會,換取員工的忠誠與績效。這種邏輯並非錯誤,卻隱含一個風險:當員工越來越清楚地意識到「好待遇的目的,是為了要求更高的產出」,這份善意就失去了吸引力。忠誠度在此框架下,被視為對「過去照顧」的感恩,而非對未來共同願景的認同。

管理學大師彼得‧杜拉克說,忠誠度不應是「對恩惠的回報」或「一種責任感」,而是「期待互惠」。若銀行僅強調單向度的「恩惠給予與回報」思維,便難以引發知識工作者的內在動機。如果一切都是基於效率與產能的要求,那麼員工參與的熱情終究有限,接受指示的投入程度,也許會「做到」要求,但不容易盡力「做好」。

另一管理學大師彼得‧聖吉曾提及,「人力資源」的「資源」,隱含「等待被使用、消耗的儲備」,人被放在工具化的位置。這種思維在銀行業尤其常見:員工被視為金融機器中可替換的「生物零件」,重點在於是否符合流程與效率,所以用人講究規格與專長,要能立刻展現價值生產力的即戰性。

然而,銀行業已不再只是例行作業的執行場域。數位轉型、金融科技、法遵監理與ESG等議題,讓銀行對人才的需求從「穩定可靠」轉向「創新與解決問題」。知識工作者在這種情境下,不再是消耗品,而是驅動組織轉型的關鍵力量。

傳統的銀行組織多以「創辦人願景」或「股東價值極大化」為核心,員工則被要求配合組織需求,甚至犧牲個人發展來維持效率。這種「太陽中心」式的治理模式雖能在短期內保證秩序,卻容易遮蔽個體光芒。當員工感到無法展現自我價值時,他們自然選擇離開,尋找更能支持其成長的舞台,未成規模、管理機制尚待建立的新創產業,反而成了有彈性、有願景、無限可能的人才聚寶盆。

這正是台灣銀行業「好條件留不住人」的核心原因。真正能吸引並留住人才的組織,不是單靠薪資與福利,而是能否讓員工感受到人被尊重,不只是工具,而是組織的夥伴;工作有意義、成果能連結社會價值,而不僅是績效數字;個人能成長,組織願意投資員工的學習與職涯發展,而非成長停滯。

若要從根本來改善銀行業的人力資源困境,主管必須調整管理風格。首先是從「交易」轉向「互利」,激勵員工的方式不再以「給薪資換績效」作為唯一的管理邏輯,而是讓員工看到組織與個人共同成長的可能性。當然,這需要將溝通當成紀律,不管想不想、擅不擅長,都要經常、持續溝通。

其次,是從「命令」轉向「對話」。銀行文化長期偏向階層化,容易產生上對下的命令,主管若能多傾聽員工的觀點,讓溝通成為雙向,將能提升員工的參與感。再者,作業「流程」轉向「人」,在強調法遵與效率的產業裡,過度流程化會壓縮員工的創造力,主管應適度鬆綁,給予彈性與信任。最後,業績從「績效」轉向「價值」,除了業績,更要強調金融服務的社會責任與長期影響,當員工感受到自身工作與社會的正向連結,動機將更持久。

再論領導者的領導統御與管理技巧,在職場上,與其等待同仁上簽呈提方案,不如將「困難」改成問題,問問同仁有什麼建議方案。又如溝通方式,疑問句比命令句重要。主管的指示經常是其過去的成功經驗,是否符合現在的情境挑戰則有待商榷,因此,命令句已不太管用,不妨用徵詢的方式集思廣益。

良好的組織氛圍並非來自單一制度或活動,而是日積月累的文化養成,主要的關鍵角色在於第一線接觸員工的主管們。對銀行業而言,應該協助一線主管的學習成長有其必要,包括建立心理安全感,允許員工提出不同觀點,不因犯錯就遭受懲罰;建構學習型組織,提供持續學習的平台,讓員工保持專業成長;倡議多元與包容,接納不同背景與價值觀的人才,避免僵化的人才篩選標準;建立共同願景,讓所有員工理解組織的使命與社會價值,而不僅以盈利目標及績效表現為唯一目標。(作者為輔仁大學企管系兼任副教授級專業技術人員,曾任中國信託商業銀行人力資源副總經理)