經營策略

2025年10月

退休再聘緩人力荒

過去,金融業被視為多金、穩定的夢幻行業,然而,現今的年輕世代對金融業的職場偏好已不若以往。根據台灣金融研訓院2025年金融機構人資問卷調查顯示,逾6成受訪金融機構表示人力不足,且對未來一年的人力更感悲觀,不過,透過彈性的退休後回聘制度,甚至透過職務再設計,創造青銀世代共融,或許是緩解人力不足解方。

台灣金融研訓院長期深耕國內金融業人力資源課題,此次人資問卷調查訪問7家金融控股公司、31家銀行,辦理關鍵議題專家座談,於2025年6月完成年度調查報告,並深度訪談銀行人資領域業者與專家,從量化與質化研究雙管齊下,探討近期金融業人力資源管理的關鍵議題。

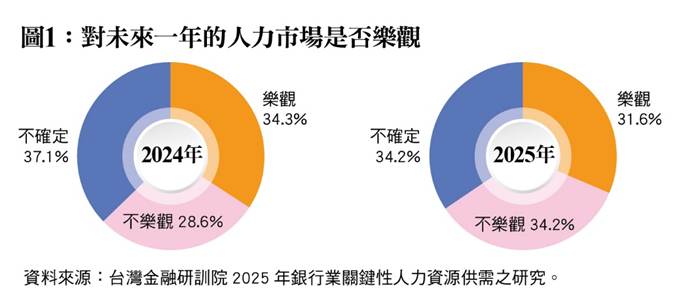

近年在金融科技的助攻下,超過8成的機構已將人工智慧應用在客戶服務、防範詐騙、洗錢防制、行銷、工作助理、法遵風控等業務上,流程自動化降低金融機構的人力負擔。不過,調查結果顯示,逾6成受訪機構人力不足,與2024年逾8成相比,缺工程度似有緩解跡象,然而,各機構對於未來一年人力市場的看法卻變得更加保守。

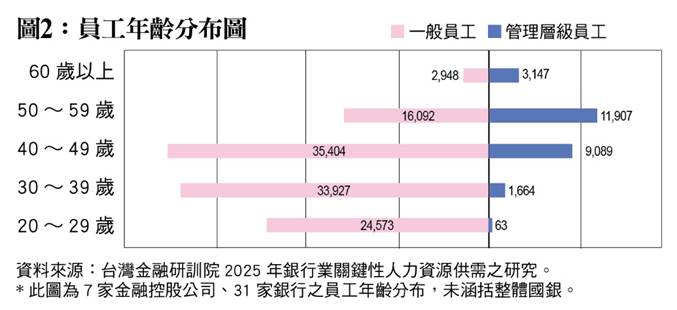

調查顯示,受訪機構對未來一年人力市場的樂觀比例從2024年的34.3%降至2025年的31.6%,不樂觀的比例從28.6%攀升至34.2%。若以年齡層分布來看,無論是一般員工或是管理層級員工,皆以40至59歲的員工人數最多。金融業本來應該呈現人數隨著年齡增加而遞減的金字塔型組織結構,如今卻呈現出紡錘形結構,除了反映人力不足的現況,似乎也預示著可能出現的管理斷層。

導致機構的人力不足的主因是整體人口成長趨緩;根據調查結果,人力不足的機構當中,逾8成招募不到員工,若從大專院校中商業及管理學門畢業生人數來看,2021年有5.4萬人,2023年卻下滑至4.8萬人,顯示金融相關科系畢業的人才供給量正在縮減。另一方面,金控與大型銀行認為「工作內容無法吸引年輕人」為招聘不到人的原因之一,中小型銀行招募不到人則以「產業或公司形象無法贏得年輕人的青睞」為主。

這項調查結果不禁令人深思,隨著社會價值觀的演進與變化,金融業原是人人搶捧的「金飯碗」,如今似乎不再是大眾的共識。此外,雖然年輕世代即將成為金融機構的中堅分子,然而根據問卷調查,在目前人力資源管理上最需要改善的課題中,6成受訪機構認為世代價值觀的差異不僅使得金融業招募遇到困難,內部的管理也遇到瓶頸。

面對年輕世代對金融業偏好降低,以及資深員工提前退休的浪潮,如何有效運用中高齡及屆退人力,成為金融機構的重要課題。年度專家會議的焦點訪談,正是以此為主題展開討論。尤其近年金融機構出現退休潮,未滿65歲就申請退休的資深員工多於屆齡退休者,有逾6成的機構考慮或已經採取相應的行動因應員工提早退休的現象。

事實上,資深員工的工作經驗豐富,相對擁有豐沛的客戶人脈,是機構營運順暢、創造績效的利器。隨著醫學進步,國人平均壽命延長,退休後透過工作滿足身心需求的情況預計將逐漸增加,因此,建立彈性的退休後再聘僱制,讓退休人員有機會回歸原機構擔任顧問,或性質較單純的營運工作,甚至透過職務再設計來創造工作機會,例如分行客戶引導員或防詐騙關懷人員,就是亟需資深員工的社會經驗與溝通能力的工作崗位。

此外,資深員工累積的專業與人脈,在金融業以外的其他產業也極具價值,可透過資訊平台或諮詢服務等方式,協助退休員工將其專業與技能應用於企業顧問、非營利組織等機構,除了有機會持續貢獻所長,金融機構也等同於善盡社會責任,形成三方共好的榮景。

金融業平均薪資僅次於科技產業,卻因為社會價值觀的變化而不再被視為金飯碗,導致對外招募困難,對內又有管理瓶頸。因應現今社會人文與科技的轉變,金融機構除了應用數位化工作流程降低人力需求,亦宜適度鬆綁嚴格的管理與組織層級,以整個產業為基礎,強化金融業透過資金仲介促進社會發展的公眾形象,重新賦予金融業工作的使命感,或為扭轉外界刻板印象,提升年輕世代的工作動機,使金融業得以於人力資源市場中贏回關注的良方。

另一方面,年輕世代對數位環境的熟悉程度高、學習能力強勁,卻未必擅長需要社交能力的業務工作,而資深的年長世代也許對數位工具較為陌生,卻擁有豐富的歷練與眼界,以及歲月累積而成的廣大人脈,如果可以創造雙方合作的契機或情境,使青銀世代能夠相互欣賞、甚至是學習各自擁有的強項與長處,跨世代共融必能為金融業務發揮1+1>2的綜效。(作者彭勝本為台灣金融研訓院金融研究所副研究員、董珮珊為台灣金融研訓院金融研究所助理研究員)