國際視野 > 日本

2024年12月

日本龍頭企業大拍賣

傳統上提到日本企業,焦點都在日企征戰全球的行動,他們長期高居東南亞、中國最大的外國直接投資(FDI)來源國,最近2年更一舉成為美國最大的外國投資來源國,日本企業的DNA就是海外擴張,不只在製造業,更在百貨、零售、金融,甚至娛樂等領域,成為四處攻城略地、投資併購的攻擊者。

但是2024年的日本,卻連續出現多起外國企業跑到日本,對日本龍頭企業提出併購要約的反向案例,歐美國家的私募基金不斷在日本獵尋大型上市公司;巴菲特連續多年增持日本股票,今年更發行超過5千億日圓的日本公司債,準備擴大增持對日本金融機構的股權。

更令人驚奇的是,日本最大的便利商店7-ELEVEN母公司,被加拿大的競爭對手求婚;三大車廠之一的日產(NISSAN)被多家私募基金積極股東(Active Investors)相中;德國博世集團(Robert Bosch GmbH)出價35億美元,收購日立空調(JCHAC);美國私募基金巨頭KKR也宣布出價38億美元,收購富士軟體公司(Fujisoft)並且下市私有化(富士軟體總部在橫濱,為年營業額3千億日圓的軟體公司,非Fujifilm子公司)。

日企併購狂吹「東風」

一連串外資鎖定日本龍頭企業,進行併購要約或是直接入股改變董事會,讓人想起1853年美國培里將軍率領燒煤的鐵殼黑船,直接開到江戶灣外要求幕府開放貿易的黑船事件,一向保守、排外、堅持純日式管理的日本上市公司董事會,如今面臨外資頻頻敲門,被迫打開城門接納外人。

不過,1853年美國培里將軍的黑船事件,背景是外資要敲開日本市場,終結兩百多年的鎖國政策;但是2024年外企與投資機構猛敲日本企業董事會的併購大門,目的是要將東京與華爾街、矽谷、倫敦、法蘭克福做更深度的結合,創造更大的跨國商業綜合效益,成為全球無可挑戰的冠軍。

而且這個轉變,是由日本政府主動開啟的。外國企業與私募基金對併購日本企業的興趣大增,表面的原因是日圓匯率貶值、利率躺平,日本資產(上市公司股權、房地產與企業價值)相對便宜。

但是真正關鍵的變化是,日本政府在首相岸田文雄任內推出「新資本主義」的政策,從過去保守、排外的政策主軸,180度轉向擁抱外資,推動日本企業採取與美國、歐洲跨國企業同樣標準的公司治理規範,日本政府放寬企業併購相關法律與行政程序,終結日企向來以內部人利益為優先傳統的交叉持股,東京證券交易所更要求日本上市公司擺脫股價長期低於淨值的現象,將公司價值返還給股東。

種種有利於企業併購的「東風」,讓日本上市公司的併購活動不斷升溫,最近日本、也是全球最大的便利商店龍頭7-ELEVEN母公司Seven & I控股公司,收到加拿大OK便利店經營者Alimentation Couche-Tard(以下簡稱ACT)連續的求婚信(善意併購意向書),聘金不斷加碼,最新已經喊到7兆日圓(約新台幣1兆5千億元);而巨頭日產汽車受到中國傳統車市寒風拖累,股價創下新低,也出現多家私募基金逢低承接成為大股東。7-ELEVEN與NISSAN兩家「日本之光」的產業龍頭同時成為外資企業併購、積極股東鎖定的標的,是日本企業「脫亞入歐美」的指標性案例。

藉併購找回企業成長動能

加拿大ACT有意併購7-ELEVEN,對日本企業的經營帶來巨大震撼,Seven & I控股創辦人伊藤雅俊與其左右手鈴木敏文,52年前赴美考察時,將德州的加油站附屬商店引進日本,發展成世界最先進、徹底改變都會消費者生活的7-ELEVEN便利店,在日本、泰國、韓國、台灣、中國,甚至遠至北歐,合計營運超過8萬5千家店,每天訪問的消費者超過6,300萬人,不只是日本商業創新的標竿,更是日本作為服務大國的榮耀。

但是,便利店霸主7-ELEVEN卻因股價低估,成為運營OK便利店的「小老弟」ACT併購的標的。ACT在美國與加拿大經營的OK便利店只有1萬7千家,是7-ELEVEN的五分之一、營業額因為包含了加油站,所以與Seven & I相近,但是加拿大ACT的股價卻是日本Seven & I的1.7倍。

日本7-ELEVEN股價便宜,主要是身上背了傳統包袱無法卸下,包括起家的伊藤華洋行超市、以ATM為主要服務介面的銀行,還有表面風光、獲利卻不斷下滑的西武、SOGO百貨,過往外資股東不斷要求Seven & I經營團隊只要專注於便利店的本業,將傳統包袱卸下,經營團隊直到2023年才將SOGO與西武百貨分拆(已執行),今年又提出將伊藤華洋行超市等分拆的計畫(未執行)。

日本7-ELEVEN的經營團隊當然不希望被併購成為加拿大的子公司,但是面臨ACT不斷調高聘金(購併要約價),只好由創始股東家族聯合日本的銀行與商社,提出防禦性的管理層收購(Management Buyout)方案,期望將經營主導權留在日本。

Seven & I如今成為日本企業經營「效率化」的指標,必須專注本業,割除沒有效益的轉投資,更勇敢地進行裁員重整,瘦身不是縮小經營規模,而是讓有效率的事業股價上揚,取得更高的企業價值,才能回頭為經營不善的老舊事業找出重生之路。藉著併購活動創造企業價值,找回成長動能,這是華爾街與歐美企業行之有年的日常。

除了Seven & I之外,日產遭到2家著名的積極股東鎖定,要求公司進行更積極的重整,也同樣具有高度指標性。日產是日本工業長期稱霸全球的指標型企業,但是受到中國汽車市場萎縮、韓國現代與起亞汽車又在美國搶走日產的市占率,使得日產汽車股價重挫,公司總市值剩下1兆6千億日圓(約新台幣3,300億元)。

咬住日產汽車的積極股東,目的是逼迫董事會與經營階層進行更為結構性的改變,其中綠洲資本(Oasis Management)之前成功迫使東芝下市重整而聲名大噪,另外Effissimo資本也是推動日本企業重整的要角,日產汽車早年與法國雷諾合作,原本就有豐富的國際企業運作經驗,這次再度面臨中國與美國車市下滑的夾擊,能否在積極股東的棍棒與蘿蔔齊下後,快速提出轉型計畫,值得拭目以待。

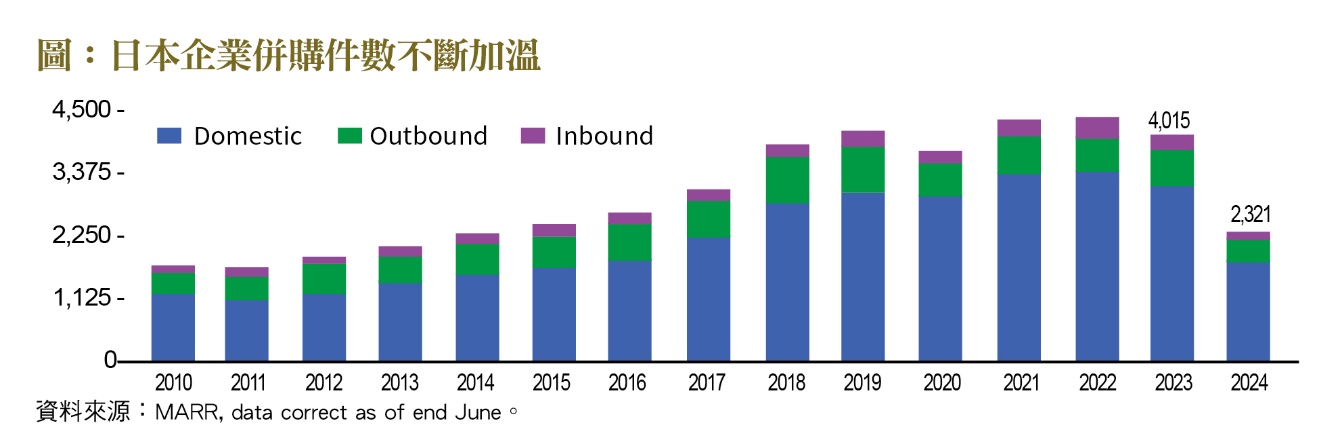

企業併購是產業整併活力的展現,從金額與案件來看,日本企業的整併活動都在加溫當中,日本企業對內、對外以及外資併購日本企業的案件數,在2024年上半年已經達到2,321件﹝如圖﹞,全年可能創下金融海嘯以來的新高;而倫敦證券交易所旗下的金融統計公司LSEG,公布日本企業到11月的併購交易總額約為153億美元,幾乎是去年39億美元的4倍,同樣也是金融海嘯以來的最高紀錄。

日本上市公司股價與日圓匯率劇烈波動,但是全球企業與投資人仍然認為日本企業股價被低估,且隱含重大戰略價值,跨境交易的動能不斷增強,案例與金額同步上揚,而且「緊迫性」越來越高,7-ELEVEN、日產汽車、日立強生空調以及富士軟體公司等併購大案如連珠炮般爆發,就是日本企業正在急速轉型的指標。(作者為金融業資深工作者,長期觀察國際經濟與金融情勢)