封面故事 > 歷代精選

2024年11月

金融業跟著綠色經濟走 新商機源源不絕

專訪環境部長彭啓明

總統賴清德已下令成立總統府「國家氣候變遷對策委員會」,將實踐數位與綠色產業「雙軸轉型」及2050淨零排放訂為任務目標,而一手推動碳定價的環境部部長彭啓明,讓台灣成為亞洲第6個實施碳定價的國家,他認為「碳定價」將是綠色成長的新動能,越早轉型,成長機會越大,金融業跟著推動,新商機源源不絕。

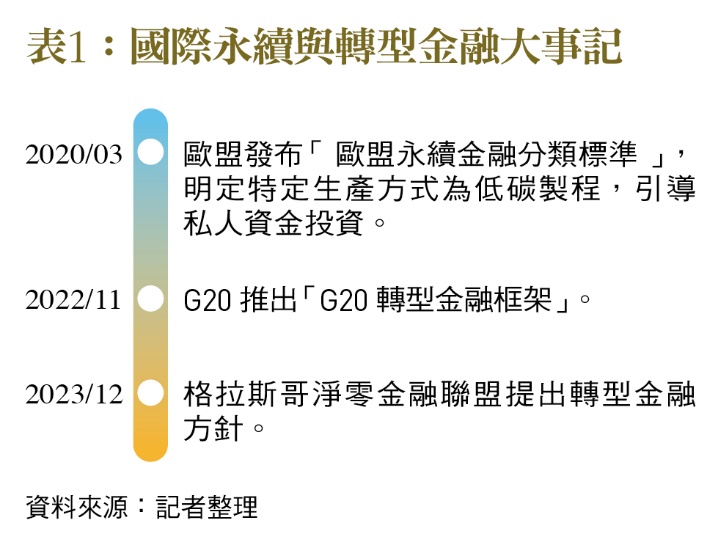

《台灣銀行家》雜誌此次特別專訪這位來自民間的環境部部長彭啓明,談話間感受到滿滿的活力及前衛的想法,「我來自於民間,知道市場驅動的重要性」,彭啓明在擔任環境部部長前,曾參與11次的聯合國氣候變遷會議,特別是在COP26看到格拉斯哥淨零金融聯盟﹝表1﹞提出轉型金融方針特別有感。長期在民間積極推動台灣淨零排放,具有創新性的實績,擔任部長後,他懷抱初心且加快動作,已經完成台灣碳定價,並希望4年後,要走到總量管制的碳交易,進而催生淨零生態系。

歐盟投資銀行願意投資鋼鐵廠 是因「轉型金融」

他曾前往對減碳要求最高規格的歐盟與日本等國家觀察,如何在經濟發展的同時又能減碳,歐盟主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)提出由「綠色新政」轉向「潔淨新政」,重點放在促進新能源產業,「每年政府花3兆歐元來驅動減碳市場」,例如推動「產業減碳加速器」法案(Industrial Decarbonisation Accelerator Act),支持企業朝減碳轉型。

這時候銀行還扮演一個關鍵角色,歐洲投資銀行和北歐投資銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、淡馬錫與荷商ING集團等大型金融機構,一同注資2.5億歐元(約百億新台幣)給一家瑞典鋼鐵廠。不只有歐洲投資銀行金援,以歐盟碳權收入組成的歐盟創新基金(European Innovation Fund)也補助它。大家好奇為什麼最環保的歐盟還在投資新鋼廠?

過去政府與金融機構談的永續金融,是指金融業支持無碳產業,例如再生能源等。不過現在發現鋼鐵、水泥等雖是高碳排產業,但也是重要必需品,觀察到國際上開始發展新的融資制度,重點不再是要消滅或純粹把資金撤離高碳排產業,而是要讓高碳排產業安全過渡到下一個低碳生產的階段。因此,歐盟正透過政府資源,以及鼓勵私人資本投入「轉型金融」,協助高碳排產業脫碳。

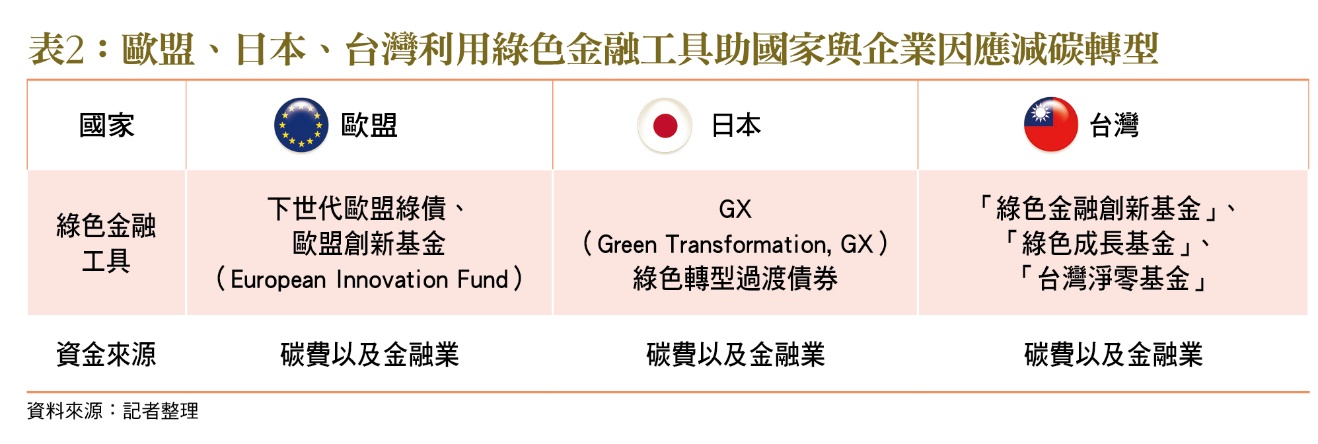

除了投資外,歐盟還有另一個重要的轉型金融工具,也就是下世代歐盟綠債(Next Generation EU),此外,歐盟創新基金的資金主要來源,是將高碳排產業因超過排放上限所購買的碳排額度,再經由補助或獎勵等方式,補貼企業開發特定的減碳技術。

日本政府發綠色轉型過渡債來推動

「在沒有碳定價前,企業就算有減碳也好像只是做功德,沒有效益也沒有回饋」,彭啓明也看到日本政府為驅動減碳,同樣先訂出碳費後,還有一個10年內將投資150兆日圓發行綠色轉型(Green Transformation, GX)過渡債券,用於資助日本雄心勃勃的綠色轉型計畫,「第一期已發行1.6兆日圓(110億美元)氣候轉型債券」。

這個綠色轉型計畫由中央先提,後續再由國會決定年度上限,債券的資金來源則是來自於碳定價的收入,同時結合如補貼或擔保借貸等其他金融工具,再透過審查決定投資的產業領域優先順序,用在製造業的GX轉型或資源循環、固碳技術等研發項目。

此種公私合作發行的綠色債券,「可以從市場取得資金投入在氣候友好項目上,相比一般的投融資,綠色債券的資金成本,也會相較於一般傳統投融資還低。」彭啓明表示,台灣金融業還比較少看到這樣的商品設計,也有可能是因為金融人才多是文科,然而減碳這塊卻常牽涉到理工計算,這塊若能好好發展,其實很有市場潛力。

他認為與減碳或者是氣候風險相關的金融商品,還有待金融業來開發,他認為目前有些金融業只是喊喊說自己有減碳,「過度包裝只是一種漂綠」,「但碳有價後,企業若執行自主減量計畫或者深度節能,或是做一些負碳技術」,就有數據可以計算,金融業是否在融資上可給予其優惠,就是非常實際的幫助支援其轉型發展,可大大減輕企業負擔﹝表2﹞。

台灣碳費也將成為綠色成長的新動能

世界各國都在同一個地球,歐盟或者先進國家不僅自家要積極減碳,也透過碳邊境調整機制(CBAM)來鼓勵其他國家減碳,彭啓明說,若台灣不做,未來商品要銷到這些國家時也會面臨碳邊境調整機制的高成本負擔。而且台灣有碳定價後,是邁入淨零生態系的第一步,企業開始會有轉型壓力,及早轉型或是發現商機的業者會逐漸成長,這中間金融業能扮演一個重要角色,設計「有減碳誘因的金流」讓企業減碳更積極轉型,盼藉此提升台灣供應鏈綠色競爭力。未來環境部甚至還會推出台版的CBAM,讓進口的商品先從申報產品碳含量開始,來交付對應我國碳費的費用。

目前台灣邁向訂定碳費重要的一步,環境部碳費審議委員會的決議中,建議碳費採先低後高模式,以分階段調升為原則,後續仍可再視自主減量情形、產業競爭力及國際碳定價水準逐年檢討。碳費制度將自2025年開始啟動,預估每年徵收碳費約新台幣60億元。

為了加速產業體質調整轉型,彭啓明表示,現正規劃推動3種能助推發展的綠色金融,也就是「綠色成長基金」、「綠色金融創新」以及「台灣淨零基金」,現在正在與經濟部、國發會、金管會等協調合作,再加上金融業參與,一定能讓轉型速度加快,這將是翻轉台灣綠色經濟的關鍵。

「綠色成長基金」是環境部向國發會爭取新台幣100億元的國發基金,彭啓明說,想要找到更多能開發減碳新技術的新創公司,投資對象與金額會依據減碳量來決定,也會一起邀請創投、產業加速器等一起來合作,每家公司投資額可能會落在新台幣2,000萬至1億元,期望藉此帶動國內淨零產業發展。環境部已在擬相關計畫書,預定明年上路。

至於「綠色金融創新」,彭啓明指出,這塊將與金管會合作,也陸續找各大保險業者洽談,爭取保險業資金挹注投資於類似深度節能服務公司(Energy Service Company, ESCO),且能優先協助幾家公立大型醫院減碳,因醫院是無法避免的用電大戶,若能深度節電,幾家大型醫院一年省下來的電幾乎等於一座電廠發電。彭啓明表示此舉能帶動資源循環產業發展,透過金融產業投資,資源循環產業賺到錢,醫院也節省電費,雙方互享節電減碳的紅利,一舉數得。

而「台灣淨零基金」構想,彭啓明說,這部分將由民間創投公司主責,觀察國際級減碳新技術及實質減碳量者為標的物,未來也會整合相關投資標的,設置於公開平台上,詳細方案仍待規劃。

「碳有價」還能開發碳權外交

我們可以看到「碳有價」後,環境部將過往的「環保行動」,轉變出更多「商業模式」,甚至還能做外交!彭啓明先前與外交部長林佳龍洽談,若可與友邦展開跨國合作,不僅台灣廠商可購買到足夠的碳權,友邦也可因開發碳權而獲益,台灣更能藉此鞏固邦誼,可說是三贏。

因外交部「總合外交」政策,將新能源與碳權合作納入「榮邦」七大旗艦計畫中,彭啓明說,「部分產業因2050淨零碳排備受壓力,但國際碳權交易正蓬勃發展,例如友邦巴拉圭、瓜地馬拉深具碳權開發潛力」,透過跨部會整合、公私協力、對接國際與跨國合作,將危機化為轉機,甚至成為產業的商機,「台灣不僅能做到永續發展,還能對世界做出貢獻」。

過去很多企業非常擔憂「碳有價」可能會有綠色通膨問題,但透過彭啓明的解說,加上金融的力量推動,可看到碳費上路後,綠色經濟戰略才開始啟動,未來可帶動投資金額達千億元,創造兆元產值,能讓台灣淨零轉型的同時還能升級產業。

彭啓明20年前的創業經驗曾跟金融有關

來自民間的環境部部長彭啓明,談到自己20多年前創業,本來是要跟銀行業、金融業做天氣衍生性金融商品,這種氣候衍生金融商品能針對「低風險、高發生率」的事件提供保障,例如北美暖冬,比歷史平均值高出5度,暖氣用量減少,電廠儲備的天然氣或煤就會過剩;或者夏天日本關西豪雨不斷,遊樂園、旅館、航空公司等生意會變差,但保險公司並不會因為生意變差而提供理賠,因此氣候期貨和選擇權就有了市場。

在極端氣候下,有些公司運作因太冷而虧損,有些則因太熱而無法運行,例如旅行社開櫻花賞櫻旅行團,若遭遇氣溫驟變很可能損失慘重,而彭啓明就看到國外有類似此種天氣衍生性金融商品,可以將兩者的風險抵銷掉!當時他想要跟台灣的金融業來開發,然而可能台灣金融業還是偏保守,不容易找到合作夥伴,一些創新想法因而無法發揮。

現在彭啓明來當環境部部長,他仍有很多創新思惟,常常跟金管會主委彭金隆、國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等聚在一起討論,打破不同部會的籓籬,拉著他們想要討論創新的綠色金融商品會是什麼?他認為,「也許我們不是先驅者,但我們會是一個不錯的追隨者,跟著國際上有的,肯定也會減少犯錯的機會。」

他也舉例說明,「為什麼碳費還是越早實行越好、減碳也是越早做越好」,他形容,就跟人的體重一樣,每個人都有合適的BMI值,來了解自己是否肥胖,若是不以為意,等到了60歲再來減重,這個成本會不一樣,年輕時減重可能投資少又效果快!立刻做就對了!