國際視野 > 美國

2025年4月

MAGA雙面刃:關稅戰與物價

川普上任前,美國的通膨已逐步放緩、聯準會甚至開始降息,但為何川普上任即將百日,全球已開始擔心川普的「讓美國再次偉大」(MAGA)政策可能會為美國,甚至為經濟帶來衝擊?還是川普的改革可以為美國長久以來的官僚體系帶來革新?這恐怕必須全面性的評估川普的政策,才能一窺全貌。

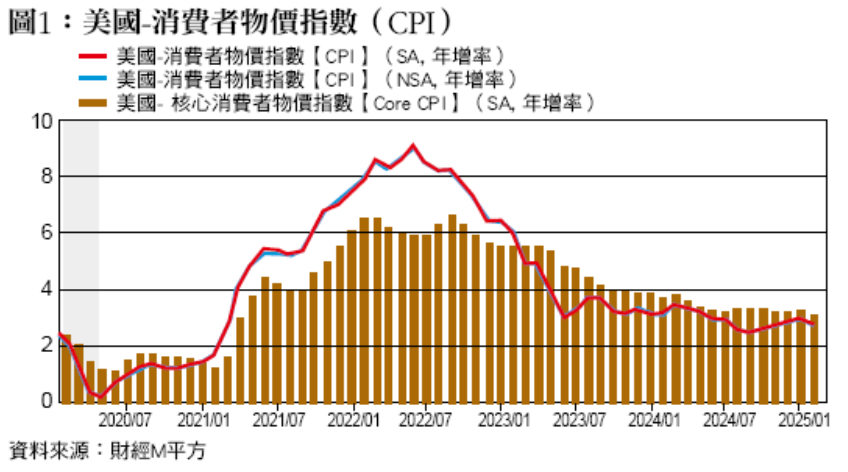

美國消費者物價指數年增率已經從2022年6月高峰的9.00%,到2024年9月降至2.43%,但在美國總統選舉底定之後,又逐步升高至2025年1月的3.00%,雖然2月略微下降,但令人不禁要問,在近期經濟狀況穩定的情況下,物價上升的壓力究竟從何而來?

美國民眾對於物價上漲的預期,更多來自於川普關稅政策的逐步落實。從2025年3月起,川普逐步對於主要進口國加拿大、墨西哥及中國採取「對等關稅」政策,雖然對部分商品的關稅政策有所反覆,但仍脫不了美國進口商終會將進口關稅轉嫁到消費者身上,例如不久的未來,美國從墨西哥進口的新車,價格將上漲約1成,更不用說其他的鋼鐵、進口原物料,將帶動更全面的物價上漲,使得多數美國民眾對於未來的物價上漲,幾乎已經成為一種共識,差別只在於漲幅的預測各人有所不同而已。

除了關稅轉嫁的因素之外,生產成本的提升也可能是推升物價的另一個因素。過去許多在境外製造的商品,受到關稅的影響而逐漸轉移到美國境內生產,雖然可以增加本地勞工的工作數量,但事實上,增加的工作職位和職能需求,可能和本地勞工所具備的條件有所落差,而最先造成的影響,反而可能是推高具備特定職能勞動者的工資。以台積電為例,到美國設廠需要大量的員工進行製程的管控和生產流程的改善,這些員工大部分都必須從本地尋找從而推高薪資,最終反映在晶片的價格上。而工廠的遷入也帶動周邊的不動產、民生需求供應者必須調高價格來滿足需求。倘若全美各地類似移入設廠的例子越來越多,雖然可以增加工作機會,但周邊物價上漲的預期將難以避免。

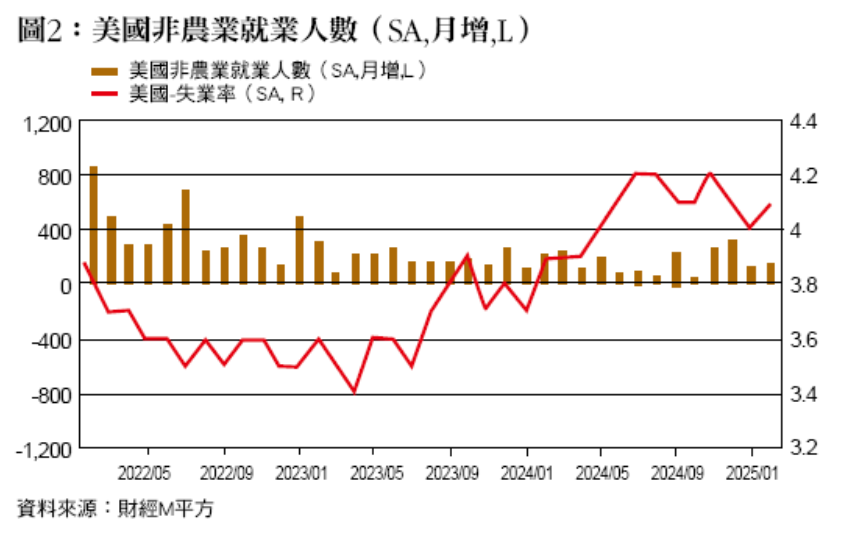

再從更廣泛的就業情況來看,相較於新冠疫情結束後非農新增就業的大幅增加,最近一年的新增就業已漸趨穩定,失業率雖維持在4.0%上下,但民眾對於未來裁員的擔憂卻上升,特別是政府周邊機構的約聘雇員,在馬斯克喊出將大幅縮減聯邦支出後,更是戰戰兢兢的過著每一天。

事實上,馬斯克原先喊出削減高達7成的政府職位數量,以及節約開支達2兆美元,數字雖然驚人,但最後執行的效率仍有待觀察,到底政府效率部會不會變成最被檢討效率的部門?大家都在看。但不可否認,馬斯克所帶動的政府效率改革必將帶動勞動力重組,也就是說,美國的勞動力將更有效率地分配到缺工的民營企業。但因職業技能不同,服務業裁員所空出的人力,未必能馬上填補製造業所需要的空缺,可能需要更積極的技術移民計畫,或是長期的人力轉型培訓,才能在未來達到更好的就業均衡。

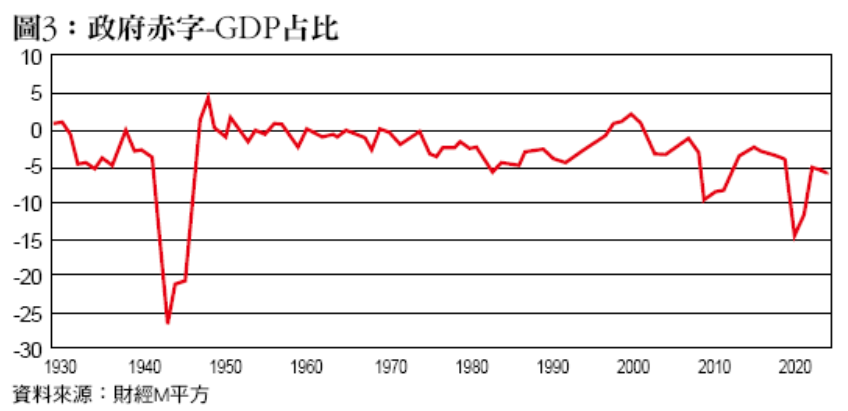

美國在過去將近一個世紀裡,幾乎長期處於赤字預算的財政環境中,在2020年起甚至逐步擴大,於是乎政府的各種開銷在川普上任後都被一一檢討,特別是軍費開支和援外補助兩項。其中,令人矚目的是今年2月底川普和澤倫斯基會面,與其說是一場國際領袖的公開會面,但談話方式卻更像川普過去所擅長的電視實境脫口秀節目,他在會談中突破過去假面的外交辭令,直戳前任政府在烏克蘭花了3,500億美元是一項愚蠢的行為,而要求烏克蘭簽署礦產協定,卻更像是各種投資都需要的「回報」,才能表達真正的「感恩」。

從這個角度來看,川普政府是否將不願意再做沒有回報的投資?未來,靠著美國的各種援助、補貼的各國政府或企業,都應該正視、仔細評估這個問題。然而,川普在選前雖然提出了一些減稅的政見措施,細節雖尚未明瞭,但可以想見的是,如果川普政府想要維繫美國財政的赤字不至於進一步惡化,減稅措施的項目、規模,可能就會需要仔細評估,這也引發了投資人對投資前景的擔憂,造成美股3月起的回檔。

雖然川普上任後提出了不少具有政治魄力的政策,但民眾的看法也相當兩極,支持者認為改革招致罵名在所難免,也認為這些政策有助於減少開支來緩和財政壓力。然而,反對者卻認為部分政策(例如:對等關稅)雖然表面上增加了政府關稅收入,但實際上卻可能讓進口商轉嫁關稅到民眾身上,形成了物價上漲的壓力,這對最近一年來好不容易平穩的美國物價,又形成了一種暗潮洶湧的態勢,美元指數也在2024年中的上升趨勢下開始回落,反映出美國經濟安全另一層面的問題。

因此,美國聯準會未來將扮演更重要的角色,如何以貨幣政策在改革的動盪中尋求穩定發展的機會,就變成了聯準會未來艱鉅的任務,猶如一架巨型客機如何穿過重重不穩定的氣流中穩定前行,機長的判斷變得格外重要,而全球投資大眾就像機艙裡的乘客,繫妥安全帶(Buckleup)或許是2025年最好的決定。(本文作者為台灣金融研訓院金融研究所副研究員)