國際視野 > 美國

2025年3月

勞動力告急成美國經濟未爆彈

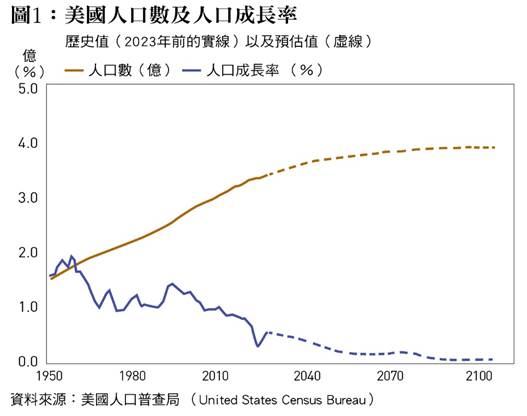

人口是國家發展的基石,勞動力更是經濟的核心。二戰後,美國經濟進入黃金時代,其稱霸全球與人口結構及勞動力運用息息相關。嬰兒潮帶動美國人口於1950年代快速成長,年均成長率約1.7%,人口數從1.48億擴增達1.76億,強大的內需市場開啟美國經濟的黃金年代﹝如圖1﹞。儘管1990年代後人口成長趨緩,但受惠於大量移民,美國仍享有人口紅利,造就了標普500指數半世紀近7.5%年均報酬率的榮景。冷戰時期,美國在人口拉鋸戰中展現優勢,並以軍備競賽促使蘇聯瓦解,確立其世界超強地位。

進入21世紀後,美國人口成長率逐年放緩,從2000年的1.15%下降到2019年的0.66%,但人口持續上升,由2.82億增到2024年的3.41億。其中出生率的下降以及人口高齡化,由2001年的911事件後,移民政策呈反覆不定且長期逐漸緊縮的趨勢,加上2020年新冠肺炎疫情影響,即便疫情結束,人口成長率仍持續下跌到少於0.5%,是21世紀以來的最低水準。

高齡化、就業族群多元化,這兩個趨勢在未來的四分之一世紀將會越發加劇。到2050年,25至54歲占美國總就業人數將降至64.9%,顯示核心勞動力將面臨不足的風險;年長勞動力(55歲以上)的比率顯著增加,由2000年的12.9%預計上升至2050年的18.8%。白人勞動力比例由2000年的83.5%預計降為2050年74.9%,其僅0.4%的年均增長率,在各族群中敬陪末座。黑人勞動力占比將從11.8%上升至14.1%,年均增長率為1.0%。亞裔則以年均2.3%的成長率成為勞動力成長最快的族群,占比從4.7%將提升至10.9%。西班牙裔勞動力年均2.2%的成長率亦不遑多讓,將占美國總勞動力近四分之一。面對勞動市場趨於多元化,如何加強文化互識調適,建立多語友善環境,與幫助員工在職涯上發展且能兼顧家庭,以利發揮不同族裔人力資源的潛力,成為政策制定者與企業刻不容緩的議題。

此外,年輕世代不同於上一代對職場文化的認知,加上社會多元化,促成「多元、平等與共融包容」(Diversity, Equity, and Inclusion)一時成為人力資源的顯學。企業不僅需要雇用此方面的專職人員,甚至於在人員聘用上考量,不完全依據專業能力及成就,激起了涉嫌逆向歧視(Reverse discrimination)的質疑和反彈。例如不少大學院校會要求員工每年進行「多元化訓練」,甚至還會用此作為升遷選才的依據之一,讓白人及東亞裔感到變相擠壓。但這種為滿足政治正確的訴求,後續發展似有矯枉過正終致反彈,反助川普贏得選舉,且在二次就任後,立即實施各種反其道的政策。然從企業管理實務的角度而言,如何促進職場上和諧,從根本上增進雇主和員工言行得體(Decency)、以禮相待、互相尊重的專業品德,避免損及本應以績效為中心的考核評量,以維持合理合法相待並激勵士氣,確是各公司組織一大課題。

在性別方面,1950年代美國男、女性的勞動力參與率差距懸殊(53%),此後隨世代推進而逐漸縮小。至本世紀初,男性與女性的勞動力參與率差距持續縮小至15%,並在2050年預期將降至約10%。值得警覺的是,近年來青壯男性勞動參與下降,並非如女性以照顧家庭為主因,而是與製造業萎縮造成傳統的男性工作機會減少、沉迷網路遊戲及社交媒體、監禁、精神疾病及因長期肥胖、藥物濫用吸毒或酗酒而引起的疾病有關。

但在薪資方面,雖然男女勞動力參與的接近是女性跨入傳統上被認為「相對高薪」的「男性工作」領域(例如醫師、工程師、飛行員)的結果,但OECD資料,女性平均薪資低於男性約12%左右,差距不可謂不顯著,可見男女在就業上的平權仍有漫漫長路需努力。這正是2023年諾貝爾經濟獎得主高登教授(Claudia Dale Goldin)所探討高等教育中性別差距的「逆轉」(The reversal of the college gender gap)現象。

移民是推動美國勞動力市場多樣性的主要因素,且移民群體通常較年輕又有較美國本土居民更高的工作意願。此外,許多移民受母國文化影響,生育率遠高於美國本土居民,極大地促進了美國人口與勞動力結構的多樣化。展望到2050年勞動參與率逐步下滑為2030年的61.6%,雖到2050年整體勞動參與續降至59.2%,但其中亞裔與西班牙裔參與率持續走高,甚至亞裔可超過7成,顯示技術移民可能的影響。考慮人口下跌的趨勢,維持足夠的人力資源只能藉提高勞動參與來補強,企業在促進職場包容性,及各群體提供可持續的發展機會就需要強化。

美國的勞動力市場變遷將持續塑造未來的社會與經濟格局,進入21世紀後,人口成長率持續放緩,日益嚴峻的高齡化已成為勞動供給的挑戰,維持多元化來支持其經濟活力似成必然選項。政策上勢必得透過提升現有勞動人口的參與率,修正移民政策來補充勞動力缺口,推動科技創新與人工智慧,以降低對人力的依賴。為保持競爭優勢,促進職場的包容性,確保不同族群、年齡層與性別的勞工能夠獲得人盡其才的公平發展機會,將是全球各行各業無可迴避的問題。