永續金融

2025年1月

AI會加劇金融不穩定嗎!?

AI狂潮橫掃人類社會各領域,金融業當然也不例外。不管是運用到金融服務作業流程的各部門,或是運用AI技術管理的資產規模,都快速成長。這當中AI所帶來的效率令人驚豔,但其伴隨而來的風險,可能遠比取代人類工作機會還要深遠。也難怪近期主要國家央行與國際貨幣基金(IMF)的金融穩定報告,皆深入探討AI是否加劇金融不穩定。水能載舟也能覆舟,如何善用AI帶來的機會,避開可能帶來的金融風險,值得關注。

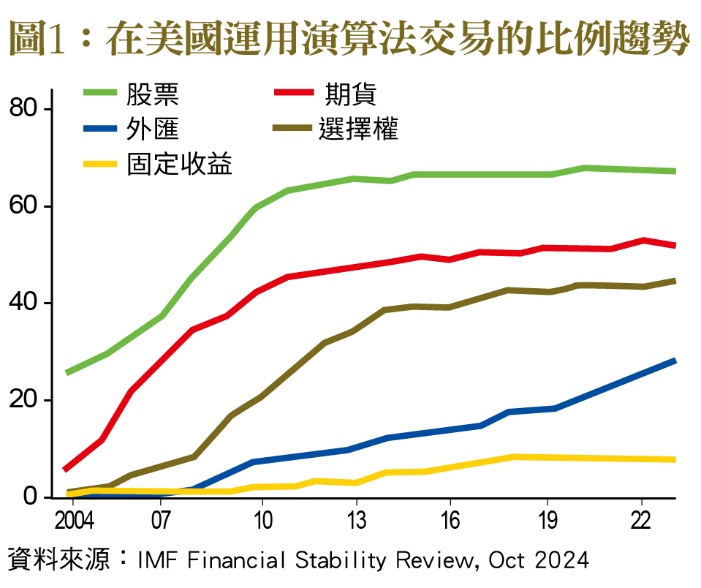

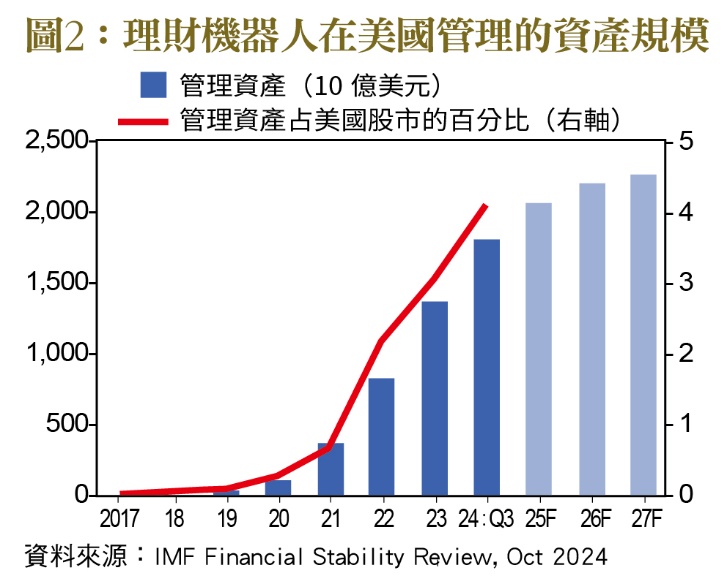

過去十幾年來,AI與機器學習技術廣泛被運用到反洗錢與防詐,但近來由於相關技術的發展以及計算成本的降低,使得運用層面更廣。根據IMF的報告指出,以美國為例,演算法交易(Algorithmic Trading)在各種金融交易的占比快速上升,在股市已經高過7成,在期貨市場也超過5成。此外理財機器人所管理的投資金額也爆炸式成長,近期可能就會超過2兆美元。

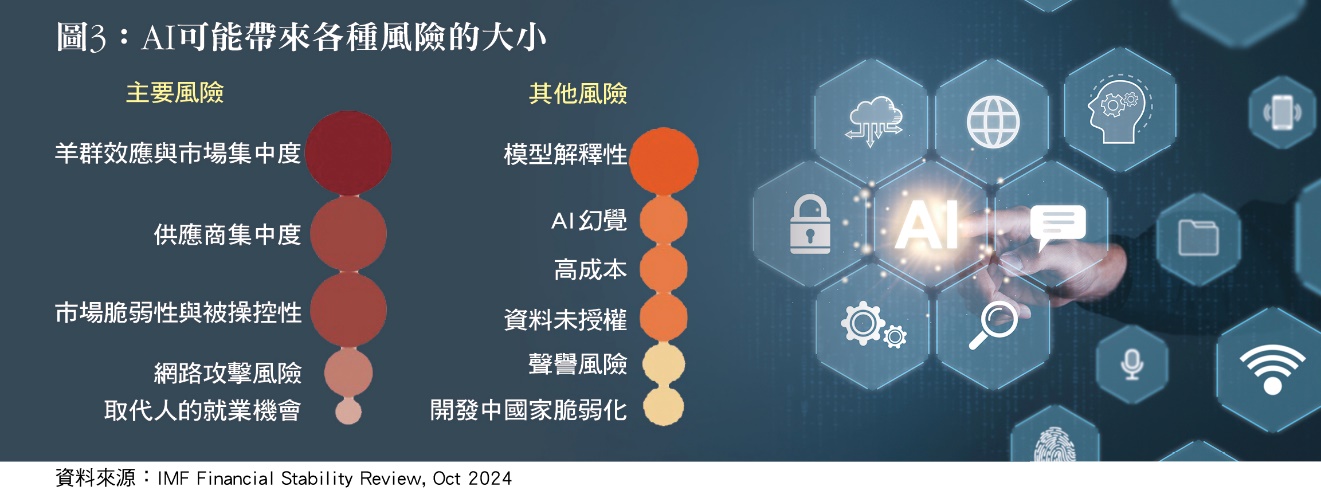

由於使用AI作為投資決策工具時,許多演算法使用相同的模式來訓練,造成大家同步買同步賣的「羊群效應」(Herding Effect)。再加上目前高頻交易的盛行,將推升市場「閃崩」(Flash Crashes)的風險。因此美國證交會(SEC)主席Gary Gensler在2023年7月的一場公開演講中再次闡述這個風險,並認為AI可能造成下一場大型的系統性金融風險(Next Big Systemic Risk)。因此AI可能會加速市場波動的頻率和幅度,將取決於其使用方式、市場的集中度與監管方式。

AI下的毫秒決策、情緒傳染與流動性危機

高頻交易(HFT):AI驅動的算法能夠在毫秒內執行交易,對市場變化的反應速度比人類更快。這種速度會在市場不確定或多個算法對相似信號做出反應時,導致價格的突然劇烈變化。

情緒分析和新聞反應:AI模型可以即時分析新聞和社交媒體情緒,並基於正面或負面消息迅速做出交易決策。這種快速反應可能會加劇市場波動,尤其是在情緒出現劇烈變動時,AI會快速反應並放大市場情緒。

演算法的反饋循環:當多個AI算法基於相似的信號或數據集進行交易時,可能會產生反饋循環,加強市場的上漲或下跌趨勢。這種行為會形成自我實現的模式,進而加劇價格波動。

流動性變化:AI驅動的交易可能會導致流動性的突然轉變,尤其是演算法同時進行賣出決定時,會加劇價格波動並產生流動性問題。

市場預測與投機:AI的預測能力使其能夠發現他人尚未注意到的模式和趨勢,從而引發投機性交易。這種優勢可能會推動價格迅速變動,因為演算法會追逐預期的趨勢,有時甚至會導致泡沫或劇烈反轉。

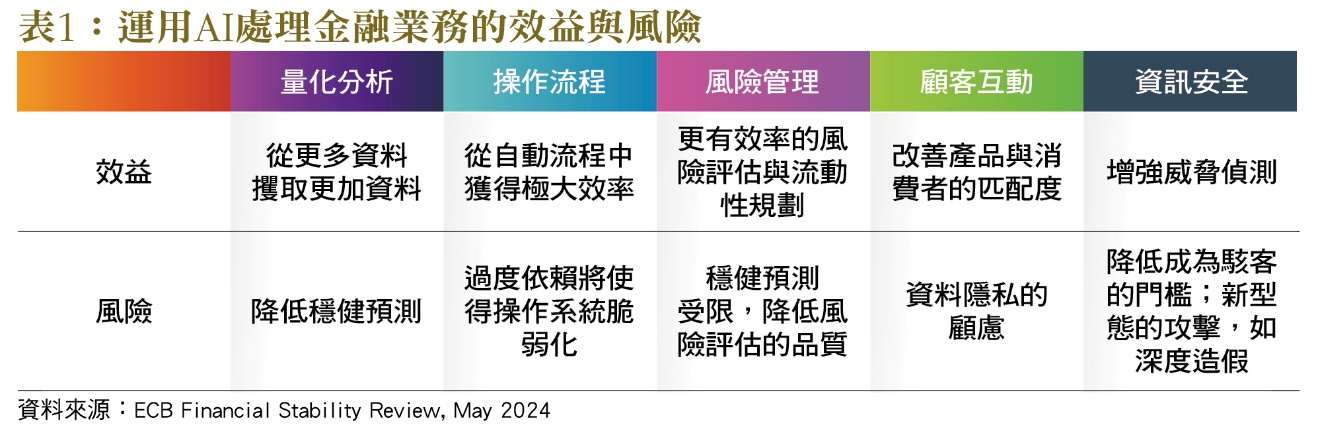

歐盟央行指出,金融業若普遍使用AI工具,並且這些工具是由少數業者所提供,那麼操作性風險就會升高。當AI技術運用在量化分析、操作流程、風險管理、顧客互動與資訊安全等業務時,可能產生的效益與風險如﹝表1﹞。

資料品質與偏見問題難解

雖然AI大幅增強資料的處理和生成能力,但其產出的品質與正確性還是高度依賴所餵食資料品質問題。目前AI能夠處理的資訊除了數據外,非結構化資料如文字、電腦代碼、語音和圖像也可處理。但由於其基礎模型的訓練方式,AI更容易「學習」並持續保留其訓練資料中固有的偏見或錯誤。另一項挑戰則涉及資料隱私,特別是在使用資料庫時是否尊重使用者輸入的資料隱私(例如這些資料可能包含公司專有的機密資訊),以及是否存在資料洩漏的風險。

AI雖然具有適應性、靈活性和可擴展性,但容易受到偏見、錯誤生成(幻覺)以及更高的複雜性影響,這些因素使其在穩健性上有所不足。若受到算法偏見影響,將導致模型系統性地偏向某些結果,可能引發不公平的後果。此外,AI也可能將虛假或誤導性的資料誤以為真,這種情況被稱為「幻覺」。由於最近的AI模型比傳統模型更為複雜,人類難以理解和重建其做出的預測。這些挑戰限制了AI預測的穩健性。

AI可以提高效率,但其性能難以預測,並且可能受到濫用或過度依賴的影響,因此難以事先預測和控制AI在實際操作中的表現。甚至AI可能會發展出意想不到的有害能力,還可能被惡意利用,例如犯罪分子可調整和改造原本無害的AI進行特定操作,如網路攻擊、虛假訊息、操縱市場、使用深度偽造技術以破壞對金融機構的信心等,從而增加其威脅性。

AI預測真的可靠?

金融機構可利用AI處理大量數據,運用於定量分析、操作流程、風險管理、客戶互動和網路安全等領域。AI在分析各種輸入數據方面的靈活性,加上其生成和預測能力,將使金融機構能夠在數據管理、數據創建和評估等大幅提高效率。此外,AI可系統性地從多種來源,如媒體、行業報告、對話、市場數據等,提取且準備訊息,並用於預測。這將顯著提高可用訊息,從而導致更精確的決策,並因此帶來更好的結果,例如在交易和資產配置方面。然而幻覺、演算法偏見和數據品質問題,使得AI的預測有風險。如果金融機構基於不準確的AI預測做出決策且未經核實,可能導致其財務損失甚至市場混亂。也就是說,AI或能改善訊息處理和定量預測的準確性,但其預測的穩健性仍然是一項挑戰。

AI可以提高金融機構操作流程的效率,但操作風險和對第三方的依賴也可能增加。AI可應用於各種內部操作流程,例如自動校對或完成文本或程式撰寫的協作功能,以及更複雜的算法(如聊天機器人)來自動化例行任務或整個工作流程。這些應用將釋放人力資源,改善成本結構並減少可能的人為錯誤。但如果AI用於支持關鍵操作流程,這可能顯著增加操作風險。如果金融機構缺乏內部開發基礎模型的能力,必須從外部公司獲取基礎架構時,這將增加對供應商的依賴。如果供應商所提供的模型需要使用機密內部數據(如內部記錄、財務報表等),還可能引發數據隱私問題。

當然,AI可以增強金融公司的風險管理功能,但若其預測不可靠,也可能削弱這些功能。AI在此領域可用於欺詐檢測和監控(例如反洗錢用途)、資本和流動性風險監控與規劃,以及法遵管理。AI可以增強風險管理能力,從而實現更準確的風險評估和預測,以及更有效率的資本和流動性規劃。然而演算法偏見、幻覺和其他挑戰,可能會使AI所做的風險評估變得不太可靠和穩健。

在維持客戶關係中,AI可能提高產品與客戶的匹配度,但如果不加以控制,也可能導致對客戶的歧視。例如在溝通、入職和投訴管理(如使用自動化聊天機器人)中,或在顧問功能中(如數位助理/理財機器人),AI能更好地分析多種客戶相關數據,從而提供更合適的產品和服務,提高經濟效率。然而若演算法有偏見,可能導致對客戶的歧視,且難以識別和監控。當AI在客戶特定數據上進行訓練時,數據洩漏問題尤為敏感,從而增加了消費者保護考量,並可能使機構面臨更高的聲譽或法律風險。

個別風險可能擴大為系統風險

由於AI技術滲透層面更廣,再加上供應商集中,使得AI的風險擴大到系統層面,甚至對金融穩定性造成影響。也就是說,相關風險將從個別金融機構的問題,擴大為系統性問題。第一個放大器是技術滲透,如果AI在不同金融機構中被廣泛應用到各種流程,那麼金融系統將更受到AI相關挑戰與影響。第二個放大器是供應商集中,如果大多數金融機構使用相同或相似的基礎模型,那麼受AI偏見的衝擊將更巨大,對供應商依賴的風險也越大。過度依賴少數的AI供應商,可能使金融系統的營運基礎變得更加脆弱。也將使金融系統更易受到操作故障和網路攻擊的影響。

AI也有可能為個別的金融機構,甚至整個金融體系帶來利益與風險。能透過更快速且全面的資料處理來提高金融中介的效率,支援決策過程,從而促進金融穩定。但也可能因為AI相關技術限制了其穩健性,並增加了偏見、錯誤生成或濫用等風險。這些風險可能扭曲金融市場,降低市場穩定性,因此需要密切監控AI在金融體系中的應用。如果AI造成市場失靈的現象,超過目前金融監理法規所能矯正,那就需要考慮採納新的相關監管措施。(本文作者為台灣金融研訓院金融穩定中心主任)