永續金融

2024年12月

綠色投資加速低碳轉型

COP29加速全球減碳 提升氣候正義

全球加速減碳轉型已是迫在眉睫,2023年COP28首度發表全球盤點報告,揭露全球溫室氣體排放量到2030年減少43%,2035年減少60%的安全目標,使得今年聯合國氣候變化綱要公約締約方第29次會議(COP29)疾呼要各國「團結共建綠色世界」。雖然COP29會前主要國家領導人未出席,也有國家以缺席表達抗議大國未積極支持氣候變遷弱勢,外界認為COP29規模及影響力不若往年,但仍有令人欣慰的進展。

四大議題重點 路迢迢

這次當中最值得關注的,就是確立新的氣候融資目標、新的國家自定貢獻(NDC)目標、跨國碳交易市場與監理模式,以及淘汰化石燃料的承諾等四大議題重點。

首先議程第一天就迅速通過巴黎協定第6.4條,允許國家、企業及個人可參與由聯合國監管的碳權交易機制,達成國際碳市場標準協議,可望加速全球對碳權的品質,以及供需方的運用效率,由於其屬聯合國監管下的純市場機制,交易對象不限定聯合國會員,對台灣透過國際合作取得碳權,強化國家自定貢獻目標是重大利多;但是後續有關交易的標準訂定、執行細節及保護措施可說直接涉及碳權的品質及交易的安全保障,若未能妥善研議,全球碳交易市場的風險可能升高。

第二個重點就是要求各國設定更高的自願減排承諾:NDC原本每5年更新一次,然而COP26要求各國將更新頻率提升至每2年1次,以加快全球減碳進程,上一版協議制定將於2025年2月到期,接著在2025年底巴西COP30上就要提出2035年的NDC3.0版。根據聯合國估算,全球須在2030年前較2019年減少43%的溫室氣體排放,2035年前減少57%,才可能達到升溫1.5℃目標,但以目前各國NDC進度來看,2030年僅能減少5.3%,如此一來,2030年全球升溫將高達2.6℃至2.8℃,差距可說十分之大,各國可能因衡量自身發展條件的因素,動作仍偏保守觀望。

那麼全球應該如何訂出更為積極的目標?首先應實施深度減碳,將非二氧化碳溫室氣體減量亦納入NDC,加速淘汰對低碳無貢獻的發電及生產用燃料類型。

其次,目前各國的NDC除提供量化的氣候減緩目標之外,僅不到10%的國家同時有提供策略規劃及行動方案的資訊,以及絕對排放量達峰值(Emission Peak)的時間區間;因此國際組織應進一步要求訂定明確計畫及策略、行動方案,並營造擴大各國對話的場域及機會,擴大對各國監控、評估及協調氣候行動績效的頻率。

再者,運用資本市場、銀行業資源及運用公部門及社會機構等催化性資本(Catalytic Capital),採兼具公益政策及商業市場性質的混合金融(Blended Finance)運作模式,加速引導各國投資發展低碳高科技產業應用技術及基礎建設,進一步擴大再生能源、儲能容量及設備裝置。

拆掉高牆 考驗各國領導人智慧

本屆最受矚目的主題就是擴大氣候融資目標,首先包括世界銀行、亞洲開發銀行、歐洲投資銀行等10家多邊開發銀行承諾,到2030年,每年為中低收入國家提供1,200億美元的氣候資金,且其中420億美元將用於重要但常被忽略的氣候調適工作;以及菲律賓正式接掌聯合國「損失與損害基金」(Loss and Damage Fund),成為國際上協調支援氣候弱勢國的重要角色。

接下來最大重頭戲,就是訂出「新的氣候融資集體量化目標」(New Collective Quantified Goal, NCQG),這個在15年前已開發國家曾經在COP15上承諾,將在2020至2025年間每年提供開發中國家1,000億美元氣候融資的承諾,後來一直到2022年才首度兌現,且「1,000億美元」這個金額當初恐怕也是過於保守的數字,「NCQG」的「N」代表的是「新增」(New)的資金,時至今日大概只達聯合國及歐盟估算2025年實際需求金額1.1兆美元的十分之一,而開發中國家提出1.3兆美元的資金需求目標,2030年更將達到1.8兆美元,已遠遠不足因應氣候變遷之減緩與調適建設所需,因此開發中國家希望是直接「援助」而非「貸款」。

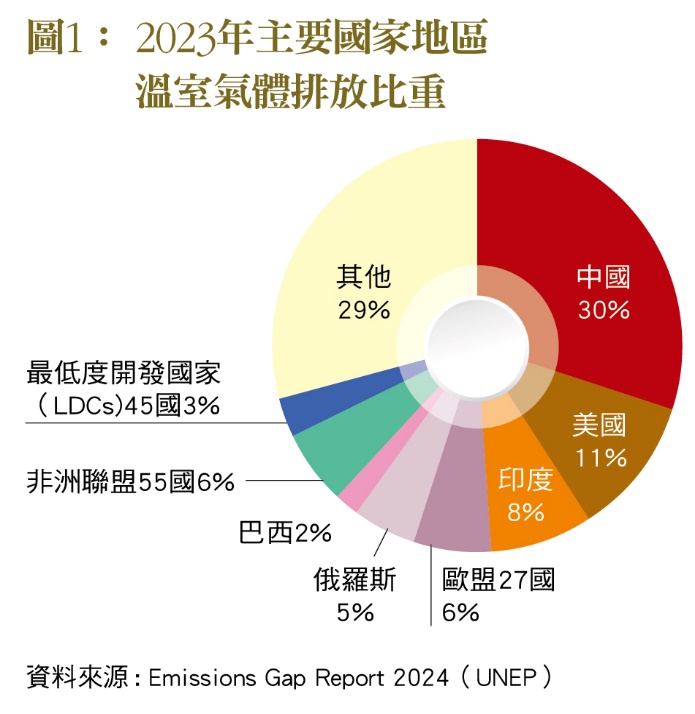

若以總碳排量與經濟狀況來看,其中中國和印度的角色無疑最受爭議,而若以人均碳排量來計算,則應再納入俄羅斯及巴西,另外包括南韓及新加坡則是目前仍未達峰值而還在持續上升的兩個國家;而大型化石業者目前雖然並未在聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)規範當中,但是以上述這些國家及企業對碳排的「貢獻」程度,是否應修改公約以納入出資名單也成為熱議。但猶記6月在德國波昂的預備會議當中,各國堅持己見各自算計並無共識,中國對其以開發中國家身分承擔國際責任的角色認知差距,加上石化產業及利益團體積極角力,要訂出足夠的新目標,挑戰性仍然相當高。

如今到了要制定2025年新目標的最後關鍵,原本COP29大會提供不到10頁的實質架構(Substantive Framework)作為會議討論NCQG資料擴充到30幾頁,最後終於達成已開發國家在2035年底前提供3,000億美元資金的協議,與外界期待差距仍大,未來資金目標能否繼續擴大,牽涉到幾個重要因素,包括出資金額的設算基礎及公平性、原貢獻國家願意再加碼的誘因是否足夠、新碳排大國與化石燃料產業的企業能否列入貢獻名單,及氣候融資的資金來源、出資形式、是否能成功驅動商業模式引進私部門投融資。

這方面如能以減少或取消對化石產業的補貼、對碳排超標產業及商品加重罰款,或稅賦的手段,作為各國挹注氣候融資的資金來源,將可對全球減碳及強化氣候弱勢族群韌性收到雙層的功效。逐漸升高的氣候危機是否驅動新的對話契機,如同聯合國疾呼:「COP29誓言拆掉氣候融資的高牆!」(COP29 must teardown the walls to climate finance!),COP29謝幕,COP30巴西再出發,未來的氣候行動不僅是資金、技術層面的協商,更是對各國領導人政治智慧的大考驗。(本文作者為台灣金融研訓院永續金融發展中心主任)