2021年9月

主要國家數位貨幣發展趨勢

盼CBDC達普惠金融及符合數位支付未來需求*本文整理於中央銀行副局長謝鳳瑛於金融研訓院所舉辦金融科技人才培育計畫之專題演講

近幾年來,數位貨幣的劇烈波動引起全世界的注目,從比特幣(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)、狗狗幣(Dogecoin)等等,加上特斯拉總裁馬斯克(Elon Musk)頻頻對數位貨幣發表看法,讓外界關注度持續上升,而各國央行亦積極展開對數位貨幣的研究,我國央行研究計畫跟未來發展也是國人高度留意的重點所在。

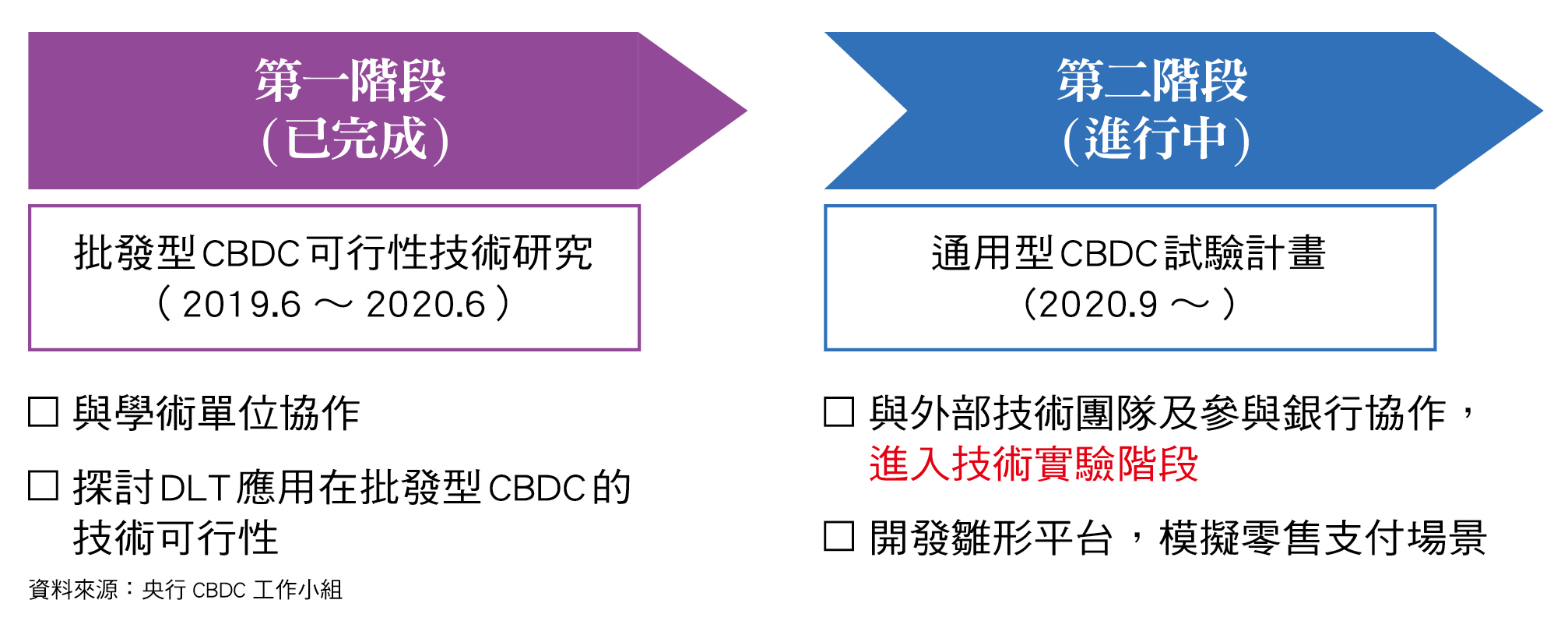

對於數位貨幣議題,中央銀行業務局副局長謝鳳瑛指出,比特幣等虛擬通貨(Virtual Currency)非貨幣,將其歸類為風險性的數位(或虛擬)資產較符合發展現況。至於央行數位貨幣(CBDC)的發展,台灣已完成第一階段「批發型CBDC可行性技術研究」,並於2020年9月啟動第二階段「通用型CBDC試驗計畫」,研究試驗進度與歐美日等主要國家腳步一致。

比特幣等虛擬通貨屬風險性資產

謝鳳瑛強調,2009年利用去中心化技術創新的比特幣,是虛擬通貨的始祖,至今市面上大大小小市值不等的虛擬通貨約有1萬種,其中比特幣市值占4成以上,仍居首位。比特幣等虛擬通貨試圖挑戰並改變貨幣型態,但發展未如預期,主要是因價格波動劇烈、投機、炒作等問題,被界定為虛擬資產或商品,而非貨幣;近年多以商品或證券代幣化形式朝向Futures(期貨操作)、ETF(類似股票指數ETF)或ICO(類似IPO)、STO(類似群眾募資)或Stablecoin穩定幣(類似電子貨幣)等類金融商品發展。

或許有人會說比特幣也有用於支付的,但就比特幣應用場景統計,其作為交易平台的投機或投資工具約占90%交易量,支付商家僅約1%,規模相對小很多,不成比例。雖然日前薩爾瓦多官方宣布可用比特幣支付(薩爾瓦多是美元化國家),惟大眾是否會想持有這樣波動性大且有爭議的資產充當貨幣,尚待觀察;以商家來說,所收款項是要作為營業周轉金,如果價格波動太大,勢必影響其營生,價格上漲有賺還好,價格下跌將得不償失。

虛擬通貨這類資產的特色是高風險,迄今仍脫離不了投機炒作商品的屬性,加上失敗及詐騙事件頻傳,嚴重損及市場投資信心;還有,資安風險也是它的挑戰。特別要說的是,自2017年起,虛擬通貨業者多次向美國證券交易管理委員會(SEC)申請比特幣ETF於交易所掛牌,迄今仍未獲核准,主要是因比特幣現貨市場分散於全球各地,未施行統一的監管標準;市場彼此間亦缺乏聯繫,無法共同合作監控或約束市場上不當的交易行為;以及市場上頻傳其價格受人為操控等情事。

此外,2019年臉書規劃發行以主要國家法幣(包括美元、歐元、英鎊及日圓等)為擔保的穩定幣Libra,並向瑞士金融服務監理局(FINMA)申請核發經營執照,其後從Libra1.0版改到2.0版,就Libra想成為全球支付系統的構思來看,審慎的監理是必要的;2020年底Libra仍未獲得FINMA的核准,現在Libra改名為Diem,並向FINMA撤回申請,轉向美國市場發展。近期則是DeFi崛起,但其發展仍在非常早期階段,存在許多缺陷與風險,包括高度投機、成為駭客竊取目標及缺乏KYC與保護投資人等管理機制。

目前虛擬通貨交易活動與實體經濟的連結度尚低,對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策尚無影響,惟在洗錢防制、打擊資助恐怖主義、消費者及投資者保護方面仍可能衍生風險;對此,主要國家紛紛採取相關因應措施,例如將虛擬通貨交易平台納管、要求交易採實名制及施行國際一致的反洗錢監管標準等,以防止虛擬通貨形成傳統監管體制的漏洞。對虛擬通貨的監管原則,目前國際傾向國際清算銀行(BIS)總裁Agustín Carstens建議的「相同的風險,相同的監管」(Same Risk, Same Regulation),以維護市場公平與秩序,避免監管套利,扭曲市場的健全發展。

發展CBDC的意涵

有關CBDC,謝鳳瑛分析,國際間研究,認為CBDC可能的效益,主要有四大部分。首先是「普惠金融」,由於新興國家通常支付基礎設施缺乏或較不發達,CBDC可作為促進普惠金融的一種手段。另外,少數國家現金使用顯著減少,CBDC可替代現金使用。

其次是「支付系統」,部分國家支付市場被少數民間業者壟斷,CBDC可讓民眾在支付的選擇上更有彈性。此外,可以促進支付體系互通,使整體支付系統的運作更為穩健便利。接著是「防範非法活動等」,CBDC能追蹤資金流向,有助於分析整體市場的經濟活動,且可讓洗錢、資恐、逃稅等非法活動的相關交易無所遁形。最後是「輔助政策執行」,例如政府為刺激消費發放補助金及社會福利等,若採用CBDC作為支付工具,廣納所有民眾使用,包括無銀行帳戶族群,讓相關政策的執行更有效率。

不過,CBDC對金融體系與金融穩定也有所影響,民眾如大量將銀行存款轉為CBDC,恐使銀行資金流失,提高其資金成本,並影響銀行的金融中介作用;尤其在金融市場承壓時期,可能產生快速擠兌。因此,國際研究提出,若CBDC採雙層式運作架構,可維持銀行的金融中介角色。另外,CBDC可設定持有及交易上限,限縮兌換規模,避免銀行存款大量流失;如有必要,民眾兌收的CBDC如超過上限,也可自動轉成銀行存款。另一種設計則是CBDC可採分層計息。歐洲央行研究認為,第一層餘額可採取零利率,如同現金,支應民眾日常支付所需;第二層餘額則可施行負利率,以抑制民眾大量持有。

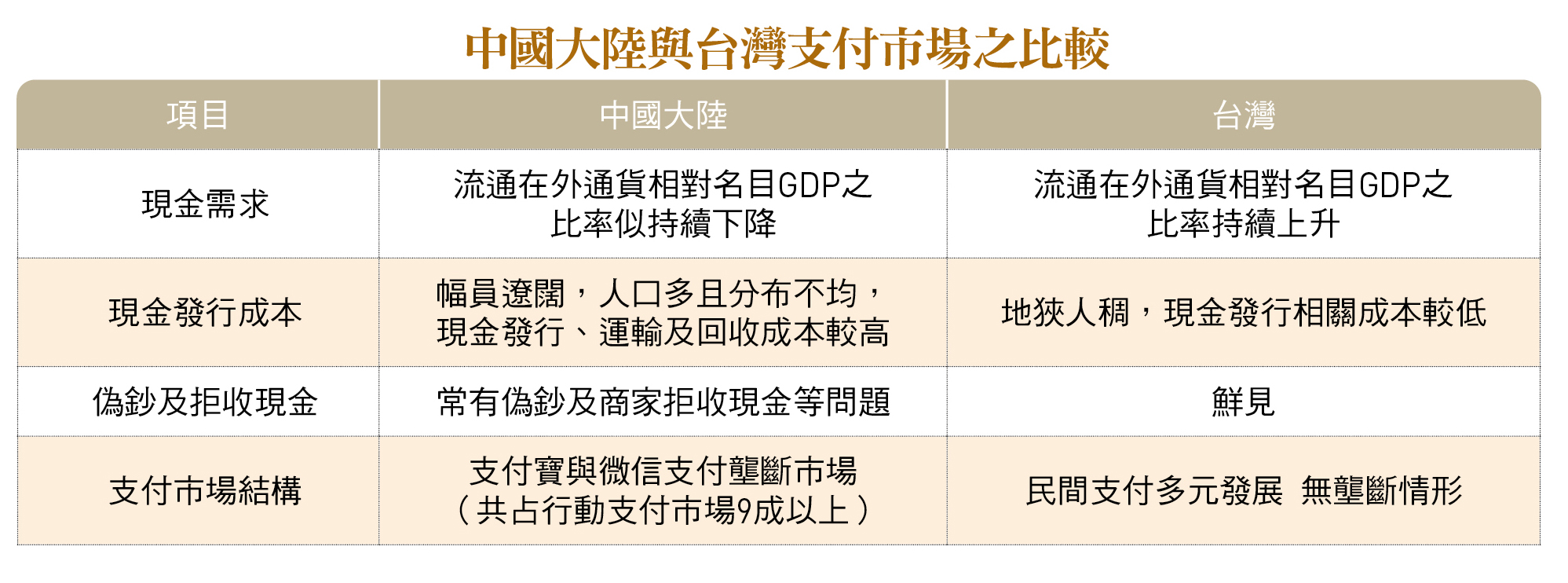

謝鳳瑛分析,目前主要國家央行,均正循序推進CBDC的研究與試驗,包含美國聯準會(Fed)、歐洲央行、挪威央行、瑞典央行、俄羅斯央行、日本央行、南韓央行及台灣央行都在研究中,中國大陸人行則試點中。中國大陸想推數位人民幣,主要是解決境內支付市場問題;而多數主要國家與台灣則無類似中國大陸支付市場的問題。

中國大陸數位人民幣由人行發行,再由指定營運機構,主要是由六大國有銀行(近日增加一家網商銀行)流通到社會大眾,並與其他支付機構(如支付寶、微信支付)一同提供相關支付服務。數位人民幣被定位為數位現金,不支付利息,用於零售交易,並採雙層式架構,具交易隱私,但非完全匿名,不同於現金對隱私的完全保護。

有人認為,人民幣數位化是要國際化,甚至挑戰美元國際地位。事實上,中國大陸2015年起就積極推動人民幣國際化,也建了電子化的跨境人民幣支付系統(CIPS);但據SWIFT公布的2020年數據顯示,人民幣國際支付占1.8%,低於美元40.1%及歐元34.7%;另據IMF數據顯示,2021年第1季人民幣在全球外匯存底占比2.3%,遠低於美元59.0%及歐元21.2%。

客觀地說,CBDC技術並無先發優勢,例如紙幣最初起源於中國北宋(稱「交子」),但時至今日,全球流通最廣的紙幣是美鈔。顯見技術上的數位化,不能與國際化畫上等號,人民幣國際化關鍵條件在於開放市場、解除資本管制及完善法律制度保障外國人權益等。如《經濟學人》(The Economist)於2021年5月的專文提到,貨幣之國際地位並非源自技術優劣,而是使用者對於該國法制及自由兌換能力之信任,惟中國大陸迄今堅持採取嚴格資本管制,降低人們使用誘因;當前國際匯兌已電子化(指人民幣早以數位化形式在國際流通),實際阻礙效率者並非技術不足,而係資本管制及反洗錢規定等,並非人民幣數位化就能解決。

建構更完整的支付環境

提及我國央行CBDC研究計畫與進展,謝鳳瑛分析,主要是要協助建構更完善的支付環境,因此,現行仍會持續精進國內零售快捷支付系統,例如協助推動QR Code共通支付標準及電子支付跨機構共用平台等;而在推動CBDC研究計畫方面,與國際趨勢一致,已由批發型CBDC轉向通用型CBDC的研究。

我國央行第一階段「批發型CBDC可行性技術研究」,是從2019年6月到2020年6月,與學術單位協作。研究結果發現,以分散式帳本技術(DLT)建構的批發型CBDC平台,為符合金融交易的隱私保護與追蹤溯源要求所設計的機制,在整體運作效能上並未明顯優於現行中心化系統。

第二階段是從2020年9月啟動的「通用型CBDC試驗計畫」,為技術實驗階段,與外部技術團隊及參與銀行協作,開發雛形平台,並模擬零售支付試驗場景。平台運作架構是採中心化系統部分功能結合DLT,由央行維護CBDC的核心帳本,並運用DLT保存交易資料,強化系統強韌性。第二階段期程預定2年,並將滾動式檢討期程的調整。

CBDC採雙層式架構,由央行發行,透過中介機構(例如金融機構)提供給大眾使用,中介機構透過API介接核心帳本,負責KYC等使用者錢包開立作業,並可自行發展各種創新支付服務,使用者透過中介機構提供的各種支付介面,如手機App,將CBDC用於各種支付場景。

為利第二階段的推動,央行也調查國內相關業者對CBDC的看法與建議。業者主要期望CBDC能改善目前國內電子支付問題,如互通性不佳、商家負擔較高額收單成本、無法離線支付等;並建議採雙層式架構,透過公私協力方式由中介機構向終端用戶提供服務,以CBDC作為市場共用的支付工具,符合數位經濟未來支付需求。

謝鳳瑛分析,美、加、英、歐、日、瑞士及瑞典7國央行與BIS已共同訂定「CBDC基本原則與核心特徵」,我國央行也已納入規劃,並在設計考量上,兼顧兩方面:一方面保有現金優點,像是允許任何人開立CBDC數位錢包、保護隱私、隨時可用、支援離線交易等;另一方面要善用數位科技,包含遺失處理機制、支援利息設計,提供支付互通性及可程式化應用等。

CBDC需要比現有支付工具更具優勢才有推出的價值,所以央行會持續探討CBDC發展的未來性,釐清CBDC在未來台灣支付藍圖中的定位與角色,確保在未來支付政策的規劃上更為周延。