2017年12月

內容產業走向良性發展 金融挺文創才能雙贏

台灣內容創作人才一直在國外都有相當亮眼的表現,而如何讓台灣具備足以躍上世界舞台的文創競爭力,須讓產業走向注重原創性與市場性的良性發展。

兩岸在60年代進入冷對抗,當時大陸如火如荼進行文化大革命,台灣則以中華文化復興運動反制,包括舉辦金馬獎,意即從金門、馬祖做「文化反攻」。

50餘年以後,金馬獎已成為舉世華人最重視的電影大獎。此外,台灣音樂也早已風靡兩岸四地,什麼《中國好聲音》、《中國好歌手》節目,都有台灣歌王、歌后、詞曲大師打擂台、點評或指導的身影。

但好萊塢仍稱霸,韓流日益風靡。甚至在最近的中共十九大的報告都倡言「中華民族、偉大復興」。這些鮮明的對比,值得我們省思台灣內容產業的現況、挑戰與發展。

文創產業必須被視作「產業」

首先,我們要有信心。台灣的影視音人才一直都有在國外得獎,或出人頭地,這表示我們本土的「生產要素」深具競爭力。而解嚴後民主開放的社會,更會是長期支持內容產業的奧援。

其次,我們要虛心檢討,推動文創產業必須先體認它是「產業」。也就是必須與營利性及獲利心結合,否則生產要素無法有效利用、組織,形成產業。國外常說The show businessis still a business,即是此理。準此,政府的輔導應該具備市場性,終究要讓業者可以斷奶自立。業者也要放下藝術至上的身段,收斂文人的氣息,甚至誠實納稅。

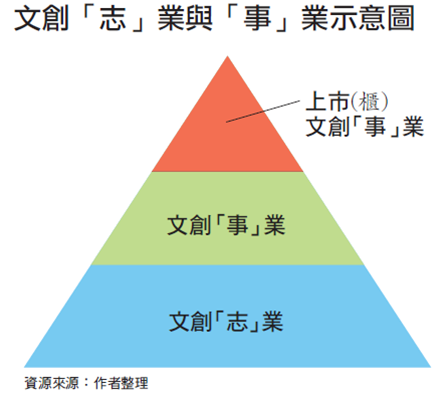

當然,台灣總也會有「文創志業」,也就是具備大眾魅力,但不具營利性的業者,它們有些是有所「不為」(指不為了「營利」),如知名交響樂團體與舞集;也有一些是不能:想獲利但還做不到。不論何者,這些志業滋潤文創領域的土壤,也有一定的貢獻(詳見右圖)。

推動文創外銷以擴大市場規模

第三,政策推動者與業者必須省思,台灣過去6、70年的經濟發展,其成功的因素為何?答案眾人皆知:推動外銷!因為國內市場規模太小。舉凡好萊塢、韓國、英國(披頭四被女皇封爵是因為促進外銷,而非文化素養!),都注重文創外銷。甚至以色列亦同,台灣何能自外?

文創外銷與過去不同,在於品牌,也就是內容。以往成功的模式多半是加工、零組件製造,或無牌代工。雖然薄利,但也省卻了產品定位、定價、通路等策略的規畫。在做文創外銷時,這些在在都是挑戰。但要有市場才能吸引投資,有投資才有優質產品,也才會產生具有競爭力的產業。

強化內容為第一要務

第四,在影視音等內容產業,目前大眾比較有共識的癥結是內容(如劇本)不夠扎實。在這個產業,Content is king,內容主宰一切!網飛最近宣布明年的預算中,有70至80億美元將用於採購原創影片;蘋果則匡列10億元的預算,在在顯示對內容的殷切需求。所以強化內容如劇本,讓產品有特色、個性,係第一要務。過去6、7年以來,其實文化部也跳脫以往純粹鼓勵優良劇本的輔導方式,透過委託創投業者的共同投資,進而挑選劇本與劇組,希望用商業方式促成優勝劣敗。

內容產業推動外銷市場時,會面臨幾個挑戰,如普世性。譬如,我們笑片裡埋的哏,老外看得懂嗎?笑得出來嗎?其實要成就這種體驗不應太難,只要編導不要太「內向」,過於專注對國內受眾的訴求。此外,雖說國外劇本通常比較有張力,但中文的鋪陳,其實也講究起、承、轉、合。所以,關鍵在於有優質的劇組,編、導分工甚至找碴、激辯,例如國外產業中有人負責「掰」故事,決定大綱,確保引人入勝(英文稱之為「hook」)。

內容產業也可效法台灣近年最成功的資訊產業,試探「供應鏈國際化」。譬如,日本大導演黑澤明在退休前的力作《亂》就是改編莎翁的經典劇目《李爾王》(King Lear),還不必付版稅!

還有,近來韓國一部類似《羅生門》的三段式黑色激情喜劇,以詐騙、黑吃黑為主題,叫做《下女》(譯為The Housemaid或The Handmaiden),也是取材於英國作家Sarah Waters以維多利亞時代為背景的英國小說《Fingersmith》。

台灣華研音樂公司的藝人,乃至於韓國載歌載舞的天團,也都有用瑞典高手寫作的舞曲,填上本國歌詞,而成為暢銷歌曲。

同理,建構好劇本不但可以考慮洋素材,也可以溯古復刻,在文化底蘊中找答案。譬如,老牌愛情作家瓊瑤女士的電影《在水一方》,其實發想於詩經《國風.秦風.蒹葭》;大導演侯孝賢的電影《聶隱娘》,脫胎於短短1,500字左右的唐人傳奇小說,其劇本幾乎是無中生有。活用取材,信手拈來,但要避免我執,練出變魔術的功力,才是可看的戲法。

「金融挺文創」宜以創投角度進行

第五,金融業者甚至主管機關如何配合、協助內容產業的發展?近年「金融挺文創」的聲浪震天作響,相關貸款金額也大幅攀升,但是或許只是「膨風」現象,實際上未必滋補內容產業(詳見本刊第64期第12-15頁〈金融挺創業不是衝放款就好〉一文,張大為撰文)。此外,內容產業的產品往往是無形資產,甚至是尚未產生(仍在拍攝中),目前推動的強化鑑價機制,好像有點文不對題,因為既無抵押品可供權利設定,鑑價就不太具備市場意義。

以金融專業的角度來看,內容產業的金融屬性比較適宜投資(即equity),而非融資(即debt),故宜以創投的角度審視進行(詳見本刊第9期第14-16頁拙作〈從《海角七號》到文創一號〉)。如可強化版權預售,並引進拍攝完工擔保等機制,再佐以信保基金,以補足商業銀行的無擔保授信,比較不會有「鋌」文創而「走險」的風險。

總而言之,世上強國終須以泱泱文化令人心服,而小而美的台灣發展對外關係,必須訴諸軟實力策略,文創乃至於內容產業必定是重大著力點。外有國際競爭,內有轉型壓力,都會迫使我們促進內容產業的良性發展。希望本文可拋磚引玉,提供為政者、投資者與內容業者一些參考。(本文作者為中華開發創投公司董事長)

影視音產業新關鍵字:BAT、FAANG、OTT

古早,電影≠電視≠音樂。現今,你儂我儂而通稱「內容產業」。在影視音產業面對數位匯流、streaming串流不息的當下,有幾個英文縮寫名詞反映產業現況與趨勢,不可不知。

BAT:指百度、阿里巴巴與騰訊三巨頭,寡占中國視頻市場。

FAANG:指臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、谷歌,寡占美國視頻市場,甚至全球眾多人口的眼球。

OTT:亦即over the top,指「頂上傳播」,原是籃球術語,表示以電信傳輸直接訴求受眾的模式,可謂現下最流行的高招。

以色列文創外銷有成的3大關鍵

今年《經濟學人》雜誌曾有一篇文章指出在網飛串流影視服務平台上,以色列的影片十分暢銷,以諜報、驚悚、以阿衝突等類型而引人入勝。

它突破有限預算而「文創外銷」,實為難得,因為全球說希伯來文者不過900萬人,須仰賴字幕,仍深受觀眾喜愛。依以色列外貿協會推估,過去10年影片外銷成長4倍,迄2016年累計已達2億6,800萬美元。

以色列影視外銷的成功在於:1、注重劇本與故事情節;2、注重國際市場;3、求新求變,避免老套。

特色價值與普世價值

內容產業要成功,既要發揮特色,以展現主體價值,但也要能勾起普世價值,才能引人入勝。

舉例:愛情故事是影視音界一向訴求的素材,古今中外皆如此。

在西方,最有名的愛情故事不外乎莎士比亞創作的《羅密歐與茱麗葉》,而且一再改編,包括在1960年代膾炙人口的百老匯音樂劇《西城故事》。

在東方的中國社會,《梁山伯與祝英台》也是大家耳熟能詳的故事,它不但改編上了銀幕,更成為一首同名小提琴(或二胡)協奏曲的靈感來源!

在近代東西方都不夠了解的伊斯蘭世界,《萊拉與莫結納》的愛情傳奇一樣傳誦千古,從摩洛哥到印度。最近美國舞蹈家馬克.摩理斯(Mark Morris),取材亞塞拜然的歌劇版本,再加上馬友友的絲路樂團來配樂,在倫敦演出也榮獲一致好評。