2019年11月

綠能新里程碑 環保又可創造經濟價值

歐洲相當重視使用綠能,就連丹麥都打算2030年全部改用綠電,政府、民眾與產業界的支持與共識是丹麥能源轉型的關鍵。台灣也應該思考政府、產業與社會三者對於台灣能源轉型的調和與合作,透過發展綠能源來擴大產業競爭力。

聯合國氣候行動峰會日前在紐約登場,被世界媒體關注的是一位瑞典16歲環保少女桑柏格,她激動地痛斥各國領袖不解決碳排,背叛她這個年輕世代;「已經沒有足夠的時間等我們長大後再做改變!」16歲的她認為,如果大家想要解決全球暖化、氣候變遷的問題,現在就得開始行動!

桑柏格認為,瑞典是一個富裕的國家,人均碳排量很高,要減少的碳排量也比其他國家來得多。她說:「雖然我喜歡上學,但我們為什麼要為了一個即將消失的未來讀書?我認為罷課行動比上學更重要。」年僅16歲的她,選擇每周五在瑞典國會外「為氣候變遷罷課行動」,直到瑞典能將每年的碳排量降到15%以下。

她的行動已讓世界上數萬名國、高中生跟進,他們認為「未來若消失,讀再多的書也沒有用」,爭取讓世界上更多國家的執政者重視排碳量與氣候變遷的議題,小小年紀卻有如此大動作,令人動容,這也讓我們省思,生為地球的一份子,真的得用行動來改變,而非用空洞的口號說:「要留給下一代子孫一個乾淨的地球」。

太陽能供電已可超過核二機組

而台灣在能源轉型的速度夠不夠快?雖然可能有些市場雜音或者雜訊干擾著綠能的發展,不過值得欣慰的是,現階段政府對綠能有所堅持,更令人開心的是,今年夏天有幾天,太陽光電一度貢獻超過2GW(百萬瓩),占總供電量的5.8%,已超過核二或核三廠兩部機組,這也是台灣太陽光電的重要新里程碑[表1]。

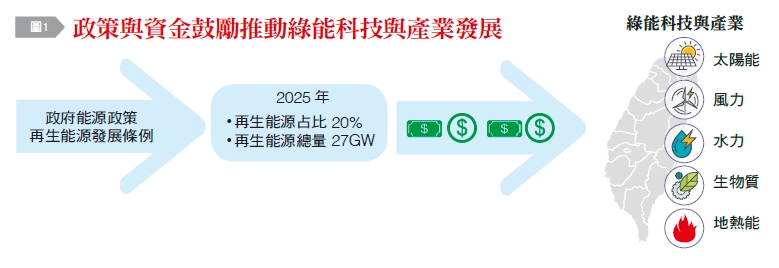

行政院長蘇貞昌說,推動再生能源是能源轉型至關重要的一環,能源政策規劃2025年再生能源發電占比達20%的目標,其中太陽光電是最重要的項目。已設定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」,未來將藉由「產業園區」、「農、漁、畜電共生」及「中央與地方共推綠電」等三大主軸,達到2020年累計6.5GW的設置目標。

扮演國際綠電供應角色

台灣的能源結構在這幾年已有轉變,最顯著的就是核能占比正逐漸下降。經濟部次長曾文生說:「核能占比下降是因遵守原有營運時間的規劃,40年期限到期,就必須除役。」「且電業法九十五條之一條文,當初包含朝野立委與行政院提出的版本,都寫明了『民國114年,所有核電機組屆期以後,自然不再使用核能』,這也是非核家園計畫的來源。」

核能若是退場,再生能源替代勢必要跟上,綠能發展的急迫性在近年逐漸顯現,甚至不只台灣本國的業者與居民要使用綠電,「現在再生能源還變成了台灣產品出口的關鍵。」

台灣過往都是屬於高度仰賴對外貿易,大部分製造業都跟著國際大廠的供應鏈來發展。但最近國際貿易趨勢開始有很大的轉變,越來越多國際品牌要求製造商在生產過程中,必須有一定比例的綠電使用。Google大廠也以身作則,於今年年初宣布亞洲第一筆綠電採購案,在台南購買10MW、4萬個太陽能面板所產出的魚塭光電。至於Apple,也在台灣找上萬家香老字號醬油廠的太陽能部門,該太陽能專業團隊過去有太陽能電廠建立及管理經驗,此次計畫在行政院屏東農業科技園區內新廠屋頂及發酵槽上,架設太陽能發電站,可供應Apple最優質的綠電。

在這樣的國際趨勢下,台灣是否有足夠的綠電供企業購買,也將影響企業的國際競爭力,再生能源也不再只是單純提供能源,成了產品出口的重要生產要素,促進環保的同時還能讓台灣的產業可多賺綠能產業的錢,可說是一舉數得。

朝電業自由化邁出新的一步

目前農委會推出許多政策與規劃,期望能實現農光共生和漁電共生。「民眾可以透過出租魚塭上方空間,在不影響養殖的情況下,讓原有的土地發揮更多地力,並獲得額外收入。」Google預計在台南興建的再生能源案場,就是利用此概念,將光電板架設在魚塭上方,不僅兼顧發電與養殖,漁民的工作權也獲得保障。還有一種社區型的再生能源公共參與,經濟部也投注了許多資源輔導,名為「公民電廠」。最著名的案例是原住民部落「達魯瑪克」,他們利用社區屋頂架設太陽能板,形成集合電廠,再統一將產生的電賣給台電換取額外收入。看來用綠電賺錢,未來可能成為全民運動。

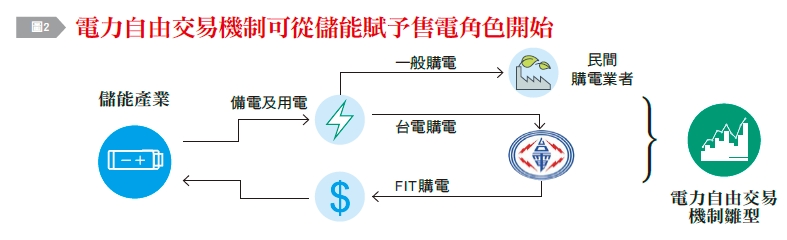

而目前更進一步,台灣經濟部今年9月發出全台首張「純」綠電業執照,由「陽光伏特家」拿下,業者從原本的太陽能板募資者跨入售電業。陽光伏特家執行長馮嘯儒形容,「售電業就像是中盤商,左邊批發、右邊零售。」官員表示,再生能源售電業者以盤商角色整合買賣方需求,可望降低市場交易成本;經濟部也正研擬修法,開放售電業者統一申請再生憑證。

陽光伏特家是台灣第一個公民電廠募資平台,2016年10月上線,至今擁有200個小電廠,總裝置容量上看15MW,一塊太陽能板銷售價為1.5萬,讓一般人也能在環境中找到經濟價值,其太陽能電廠「港都15號」剛開案,沒想到872片的太陽能板約半小時內就被搶購一空,簡直比演唱會門票還熱門,可見得綠電投資已讓越來越多人獲得認同。陽光伏特家未來可開始將綠電零售,也代表台灣朝電業自由化邁出新的一步。

成軍3年的陽光伏特家有不少創舉,他們與位於桃園楊梅的台灣國際兒童村合作,透過群眾募集了35萬元新台幣,在園區屋頂架設5kW的太陽光電系統,幫助機構自行發電,甚至還帶來收入。而這樣的公益模式吸引部分企業CSR(企業社會責任)部門關注。除了富邦與旗下的台灣大哥大外,光寶科技、花旗銀行與國泰世華銀行,都陸續與陽光伏特家合作,推出公益電廠專案。

明年離岸風電發電可望接續

至於在離岸風電的發展上,示範風場海洋風電第二期已在10月9日完工,這可是我國第一座具有商業規模的離岸風場,而此海洋風場可是創下了3個台灣第一!不僅是第一座商業規模離岸風場,且是第一個離岸風電完成專案融資案,同時也是第一座台灣人主導開發的MIT風場,台灣在國慶日前夕迎來這份新里程碑,令人感到驕傲!

從苗栗龍鳳漁港遠眺,現在已能欣賞到海洋風電風場(Formosa I),佇立海中的20支風機迎風轉動,根據海洋風電網站統計,陸續建設期間累積發電量已達5,390萬度,預計在今年底並聯發電後,每年可供應12.8萬戶家庭使用,可減排相當於609座大安森林公園的二氧化碳吸收量。

海洋風電的第二階段風機建設,股東包括丹麥商沃旭能源、日本JERA、澳洲麥格理資本與台灣的上緯,多國業者陸續加入海洋風電股東行列,顯現各國對台灣離岸風電的肯定。今年5月底開始動工,首支風機於7月24日安裝完成,之後海洋風電歷經4次颱風,克服天候及海上浪況等挑戰,終於在10月9日完成第2階段最後一支風機的安裝,總計20部風機安裝作業短短於5個月完成,過程比拍電影還要精彩。

海洋風電董事長,同時也是沃旭能源亞太區總裁柏森文也表示:「過去幾個月,沃旭與海洋風電合資夥伴JERA、麥格理資本、上緯與所有工程團隊合作,共同經歷了天氣與海象等不同挑戰,最後一支風機的安裝完成,不僅是建造工程階段的完結,更代表海洋風電已為台灣建立珍貴的離岸風場建造經驗。」海洋風電將商轉發電,也代表台灣能源轉型又再度邁向新的一步。

雖然台灣政府積極發展綠能,仍有許多困難待克服,包括綠能的儲能,還有地方政府因政黨轉換而將綠能投資案卡關。因再生能源有一定的間歇性,為了穩定供電,政府也準備許多措施應對,例如智慧電表與儲能設備。智慧電表可忠實紀錄每戶的用電時間,以及自家發電設備的電力生產狀況,可透過收集的資料分析,調整用電時間。台電也能藉此配合氣象預測,提前調度發電機組,使能源生產及使用更有效率。另外一個重要的配合設施,是類似大型電池的抽蓄水力。透過抽蓄水力,可以在離峰時段將水抽蓄到較高的地方,等待尖峰時段來臨時再放下以生產電力。

至於儲能設施,經濟部已與台電合作,找來能源科學專家,研究容量型的電池,作為穩定電網的調度工具。隨著電動車的普及,政府也計畫在未來整合電動車汰換的電池,轉換為補充的儲能設備,儲能技術的提升可幫助綠能發展得更快速。

歐洲有很多國家對於使用綠能越來越重視,就連丹麥小國都打算2030年全部改用綠電,政府、民眾與產業界的支持與共識是丹麥能源轉型的關鍵。絕大多數丹麥民眾支持再生能源,並將環境與經濟變遷議題置於經濟發展與勞動市場之上,而產業界也積極支持綠色能源轉型;也因此即便丹麥有32個政黨,但其再生能源的政策方向並不因為政治或政黨輪替而大幅翻轉,不分黨派皆支持再生能源的發展。台灣也應該思考政府、產業與社會三者對於台灣能源轉型的調和與合作,不僅能透過發展綠能源來擴大產業的競爭力,也能為地球盡一份心力。