2021年11月

翻轉產業轉型力

突破職涯停滯期

對於大量成熟且老齡化的勞動力,未來如何提升技能已成燃眉之急。新加坡為健全金融產業數位轉型與永續發展,對於在職人力策略著重於工作保留、工作重新部署、工作專業化與工作領導力,透過交流縮小落差,增進跨世代之理解、尊重。

世界經濟論壇(WEF)的2020年未來工作報告(The Future of Jobs Report)指出,因應工業4.0革命帶來的工作自動化趨勢,至2022年工作現行所需的核心技能有42%將發生改變,預估全球50%勞動力於2025年前需重新培養新技能(Reskilling),到2030年,需重新培養超過10億人的工作技能,因此,對於目前大量成熟且老齡化的勞動力,未來10年如何提升技能,穩固勞動競爭力,儼然成為各國政府與企業燃眉之急。而面臨人才赤字嚴重,已成國安問題的台灣,更面臨產業勞動力轉型之艱鉅挑戰。

正視員工職涯發展課題

有鑑於此,面對產業未來人才發展,除了創造良好就業市場,持續向外引才與培育年輕新血外,提升就業人力素質更為重中之重。依據主計總處統計趨勢,我國青壯年主要勞動參與族群即年齡處於30到49歲,這群世代多半已累積一定的工作資歷,為最具生產力的一群。然而對於已達「三十而立」或「四十不惑」之三明治族群,所面臨的職涯壓力與問題不亞於年輕Z世代,面對組織大刀闊斧轉數位、走永續,處於職涯中期的多數員工可能多半都仍在摸索自己的路該往哪裡去。最常碰到尷尬的職涯撞牆期,即職涯高原期或停滯期(Career Plateau),情況大致可分為兩類型,一種指的是工作內容停滯(Job Content Plateau),即對一成不變的工作型態感到枯燥乏味而產生職涯的倦怠感;另一則為晉升上的停滯(Hierarchical Plateau),即因組織扁平化下無法依自身預期往上晉升,升遷與加薪方面產生了瓶頸,對於員工都造成不小的壓力。對於多數公司而言,累積相當經驗的員工是公司重要的資產,若能正視與協助員工職涯發展上的課題,除了降低離職率外,更能有效提升員工敬業度,幫助員工更具信心面對改變,為組織與產業做出更好的貢獻。

借鏡新加坡在職人力策略

導入職涯發展路徑及提供諮詢服務,為組織正視員工職涯需求之重要開端,我國目前的職涯服務多集中於學生、甫踏入職場的新鮮人或具轉職需求的人士,事實上,隨著社會人口結構演變,勞動者面臨工作年限延長及更大的產業變動性,在職從業人員也有職涯輔導需求,而支持現職勞工之職涯發展政策,已為先進國家之勞動力發展政策重點之一,以穩固經濟永續成長與產業競爭力。

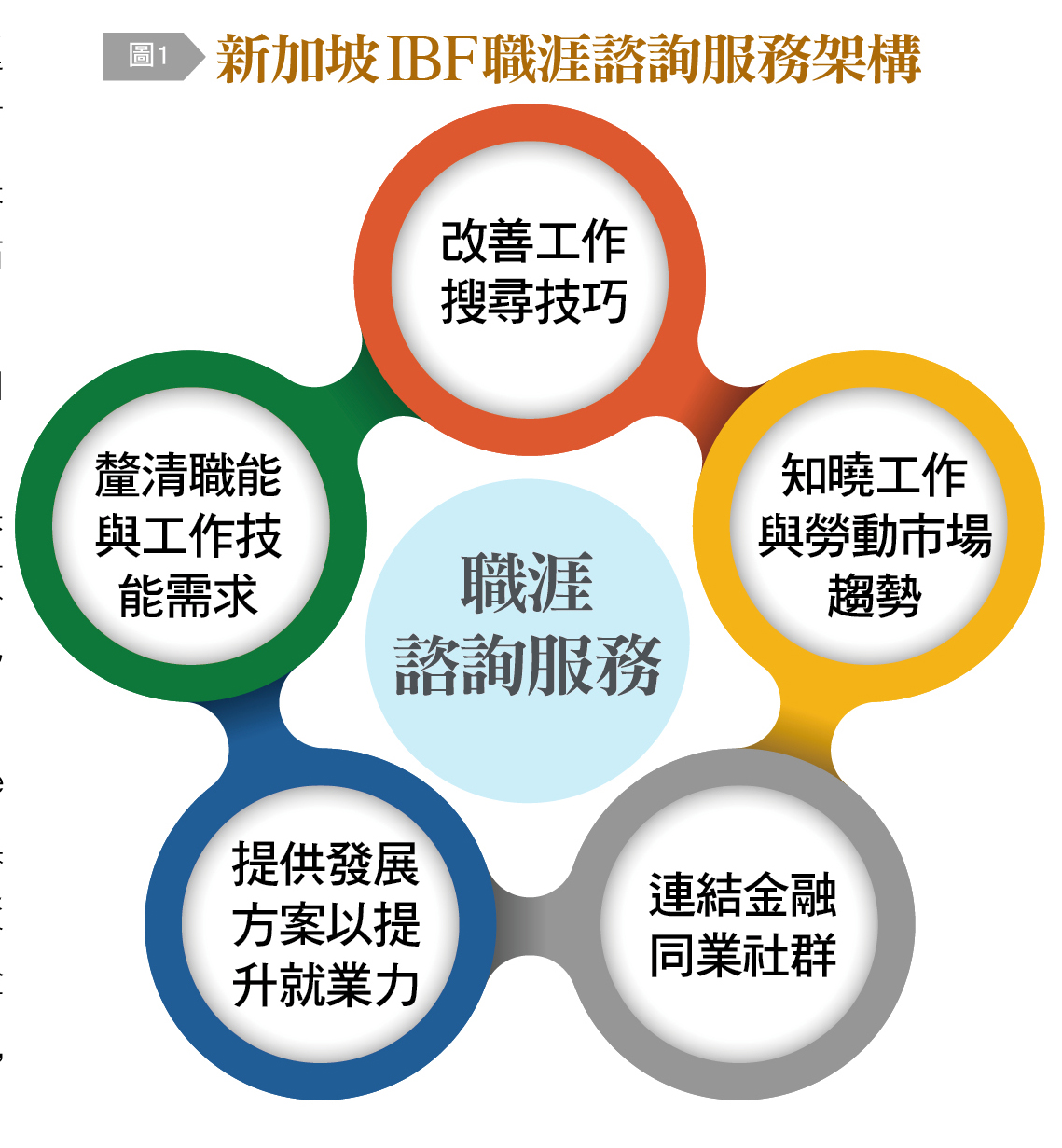

長年位居全球人才競爭力亞軍的新加坡,為健全金融產業數位轉型與永續發展,近年來對於在職人力策略,著重於工作保留、工作重新部署、工作專業化與工作領導力之四大發展重點,工作和技能發展已成為新加坡金融管理當局首要策略目標。此外,自2018年新加坡銀行金融學院(The Institute of Banking and Finance, IBF)與政府單位如新加坡金融管理局(MAS)及資訊媒體發展主管機關(IMDA),合作推行金融產業職涯諮詢服務(IBF Career Connect, IBFCC),主要服務對象為金融在職人員,服務包含提供工作發展趨勢、釐清工作發展課題、能力強項與缺口及工作選項媒合建議,除了降低職涯中期的專業人士面對工作轉型的焦慮,並引導其重新審視自身價值,為未來的工作型態做足準備,如新加坡金融管理局主席Tharman Shanmugaratnam強調:「衡量經濟政策成功與否的標準不是金融市場的表現,也不是公司創造新產品的能力,甚至不是GDP增長的速度。衡量經濟成功的最終標準是:我們是否為我們的人民創造了足夠多的好工作。」

實際上,傳統訓練能解決的課題相當有限,而訓練要真正發揮效益,往往需要結合完善的人才發展機制,以促進學習遷移與工作績效展現。如學習發展領域中著名的「戴爾70-20-10法則」,即員工學習成長70%仰賴良好的工作內容設計,從做中學,20%則從主管指導、同儕及合作夥伴間交流學習,另可導入教練或導師制進行輔導回饋,10%才是正規訓練。因此,對於資深員工之學習發展而言,除調整其工作職務內容與提供正規訓練之外,另外,可透過導師制(Mentorship)導入,讓資深員工藉由教導新進或資淺員工,重新看待自身工作價值,因而可緩解其職涯停滯壓力,較樂觀期待自身工作發展。另一方面,有越來越多知名企業如GE、IBM採行逆向導師制(Reverse Mentoring),即透過年輕員工擔任導師,引導資深員工學習數位知識與技能,透過交流縮小數位落差,增進跨世代之理解、尊重與包容,促進組織成功轉型與創新。(本文作者為台灣金融研訓院海外中心副所長)