2020年12月

綠色經濟當道 永續金融人才是先鋒部隊

金研院再生能源融資培訓吸引6千人參與

綠色永續轉型已成為各國政府推出紓困振興方案時,相當注重的新發展契機。國際機構研究均指出,綠色產業所帶動的就業效益遠高於傳統能源,對挽救失業狀況將帶來重大效益;而永續金融人才的需求亦將大增,人才培育已是未來金融業發展刻不容緩的要項。

武漢肺炎疫情重創各國經濟,國際貨幣基金(IMF)在最新出版的《世界經濟展望報告》中預估,2020年全球GDP將萎縮4.4%,迫使各國政府積極推出紓困振興方案。這些方案除了被賦予拉抬景氣復甦、推動經濟成長的使命之外,也必須協助在「疫後新常態」找尋新的發展契機,其中又以「綠色永續轉型」最受各方關注。以歐盟的復甦計畫(Recovery Plan)為例,要求所有預算規劃都必須以不傷害環境為前提,且總支出的25%將投入在綠色轉型,堪稱全球標竿。

綠色轉型穩就業 疫後振興現曙光

其實回首疫情最嚴峻之際,各國所採行的隔離封城措施,猶如為市場按下暫停鍵,但往昔常見的霧霾、廢水等污染問題卻也突然大幅改善。肺炎病毒竟替地球環境爭取到難得一見的喘息機會,大家開始反思過往對於環境的傷害是否太深,各方意見領袖亦公開呼籲針對永續轉型應當有更具體的作為。在這樣的氛圍底下,綠色永續轉型得以更積極地反映在各國政府所規劃的復甦振興計畫。

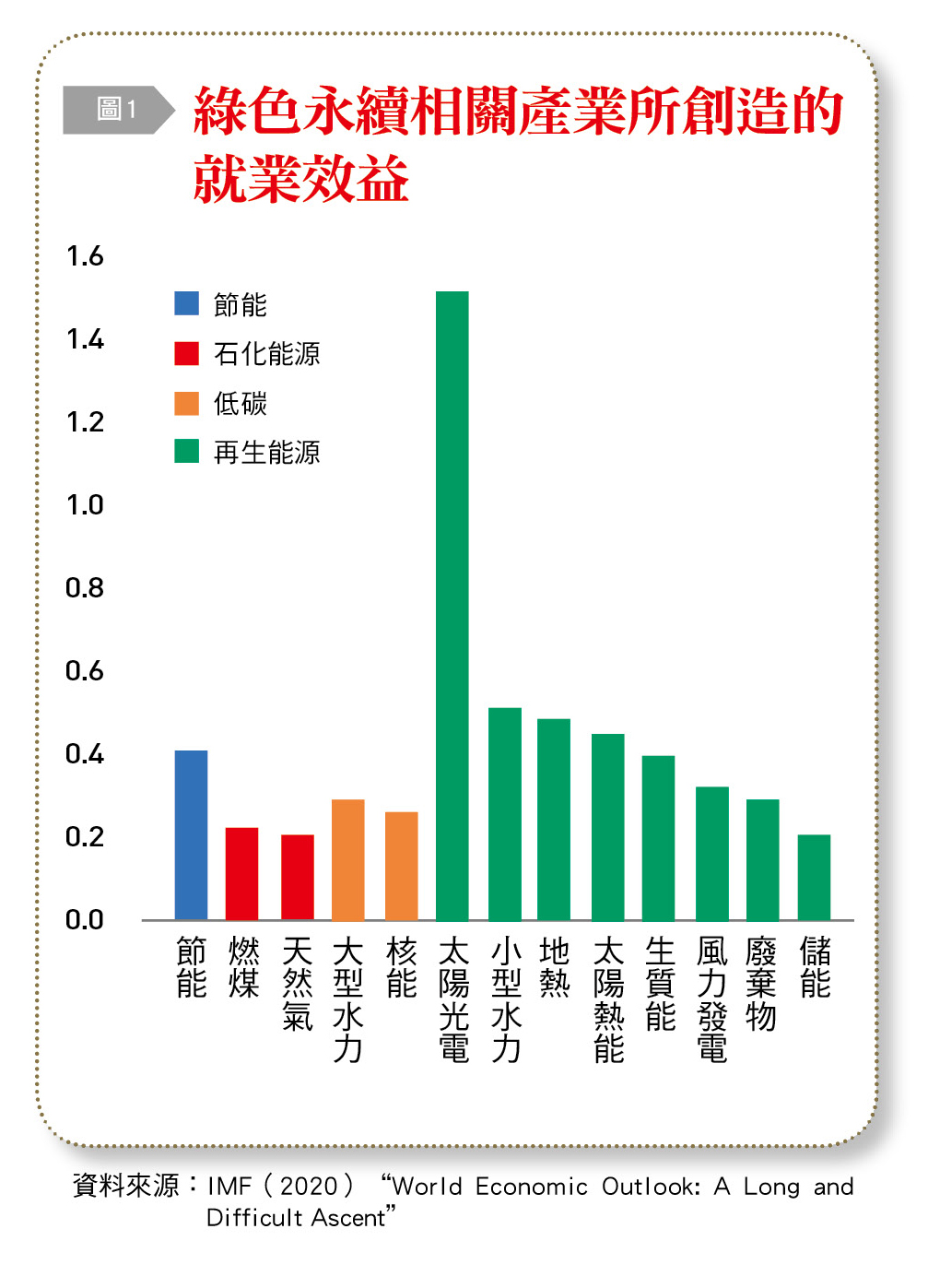

再者,綠色永續轉型的相關投資,也有助於穩定就業市場,IMF就指出綠色產業所帶動的就業效益遠高於傳統能源,兩者差距最高將近8倍;國際再生能源總署(IRENA)則估計,每100萬美元的再生能源投資,可以額外創造將近30個就業職缺。基於穩定勞動就業市場的考量,綠色永續已是各國復甦計畫的重點投入項目,尤其是疫情不僅讓經濟陷入衰退,更已造成嚴重的失業問題。檢視各主要經濟體今年失業率,與2019年相比都攀升不少,例如美國去年失業率才3.7%,今年預估將達8.9%。失業衝擊不只在經濟層面,更會衍生社會問題,而綠色轉型具備的就業效益,恰為各國政府穩定就業提供一帖良方。

包含綠色金融在內的人才訓練是復甦關鍵

然而IRENA的報告也點出一項潛在疑慮,現有人力可能因為缺乏綠色永續相關專業職能,無法順利投入這個新興領域。有鑑於此,IRENA建議各國推動綠色經濟的同時,必須同步培訓綠色專業人才、縮減技能落差,以協助勞動市場盡速銜接永續趨勢。

值得留意的是,「綠色金融」也是綠色人才轉型不可或缺的一環,要知道想推動永續目標,關鍵因素之一在於市場資金能否順利導入綠色投資,這背後又取決於金融機構,是否對於綠色永續有足夠的認知。尤其是多數金融從業人員,在校所學或過往從事業務鮮少涉及此新興領域,遑論開發新商品與評估風險。如何協助從業人員跨足綠色領域,除了仰賴個人自我積極進修之外,怎樣結合國際潮流、政策重點與在地需求,端出完整的綠色永續人才訓練專案,正考驗著各家培訓機構。

台灣與英國的綠色金融人才培訓各具特色

實際上,像是發展綠色金融有成的英國,當地培訓組織「特許銀行家學院」(Chartered Banker Institute, CBI)所推出的「綠色永續金融認證」(Certificatein Green and Sustainable Finance),就是希望能解決綠色金融專業人才短缺的問題。這份認證的架構設計共分為5大模組,從綠色永續金融的定義與演進、推動策略與績效衡量、商品設計與風險管理、金融機構與主管機關的角色,以及綠色永續金融的未來展望,依此再往下細分數個授課單元。其內容涵蓋範圍廣泛,從概論到商品細節、從商機策略到風險管理、從私部門到公部門等,堪稱給予學員全面性的學習面向。且雖名為認證,但性質仍屬培訓,透過網路平台提供授課服務,學員得自行調配上課時間、地點,每堂課上完後須通過簡單測驗,才正式頒予合格證書。

至於國內相關培訓,台灣金融研訓院針對再生能源融資,所規劃的一系列研習班與論壇研討會,迄今已獲得國內同業超過6,000人次的參與肯定,當中又以過去兩年的「再生能源專案融資人才培訓計畫」(簡稱POWER)最具代表性。

POWER專案目的在於協助台灣金融業更深入了解離岸風電與太陽光電,從技術面(系統效能、案場抗災能力及運維查核)、法律面(購電合約、案場承租契約及行政流程)與財務面(成本分析、現金流預估及保險規劃)等3個面向切入,藉由國內外專家的實務經驗分享,希冀強化我國銀行從業人員承作專案融資的專業能力。與英國CBI綠色金融認證相比,兩者剛好分別顯露出專精與廣博的差異,金融研訓院的POWER專案強調綠電專案融資的能力提升,CBI的認證則較偏向綠色永續金融之推廣。

永續金融人才培訓將以ESG為主軸

只不過隨著國內綠色金融持續向前邁進,「綠色金融行動方案2.0」更在2020年8月中旬正式上路,國內各家金融機構未來關切的課題,不再侷限於再生能源發電,範圍將擴大到永續層面,甚至是近來已蔚為顯學的ESG(環境、社會與公司治理)。面對趨勢轉變,人才訓練自然也必須迎合此一方向,範圍從綠色擴大到永續金融,並以ESG為主軸調整培訓架構及授課內容。

為求與國際ESG潮流鏈結,課程企劃可考慮向海外機構取經,例如跟前面提到的CBI合作,代理部分模組或引薦他國專家來台,讓國內同業能及時捕捉海外新知。但在接軌國際的同時,培訓重點仍須與國內目前政策方向及業者關切重點相互契合,讓培訓結果能更貼近台灣在地需求。例如主管機關強調金融機構必須向社會詳實揭露ESG風險資訊,並肩負起「議合」功能,亦即透過投融資的標準設定與准駁判斷,引導企業更重視ESG課題。國外培訓組織對此可能未有太多著墨,但卻應是國內金融不可忽視的課題,除了納入綠色永續金融培訓範疇之外,亦可跟公司治理課程結合,協助董監事與高階經理人更深入了解綠色永續意涵及政策重點,期盼透過由上而下的推動,讓ESG內化為企業的DNA。

既然綠色永續或ESG已是市場趨勢,如何把概念轉化為實際的金融服務,乃至於導入業務流程,讓ESG能與前台商品對接,已是金融機構即刻面臨的挑戰。對此,可考慮就學員不同的專業背景,將培訓方案劃分為企金與消金兩大面向,前者以企業融資為主,旨在協助授信人員通曉ESG有關產業特性,據以研擬授信標準;後者則以金融投資為主軸,包括ESG概念之股票、債券、基金、ETF等,以熟悉ESG相關商品架構,以及強化研發、包裝與行銷能力為學習目的,乃至於思考如何與財富管理業務結合。

另一方面,伴隨金融業積極投入ESG,背後也隱藏若干風險,例如銀行授信對象是否涉及高污染或高耗能產業?投資商品的永續「純度」多高?會不會陷入「漂綠」爭議損及機構名譽?甚至是氣候變遷對於金融曝險的衝擊怎樣去評估?這些前所未有的風險因子,皆考驗著金融機構對ESG風險的辨識與管理能力。其實國際間不乏可供參考對象,例如歐盟的永續分類標準(EU Taxonomy Regulation)、英格蘭銀行的氣候變遷指導原則等。若能利用訓練課程,協助從業人員及時更新該些規範的發展動態,不僅能有效提升ESG風險辨識程度,亦可藉此建構出一套能與現行風險管理架構整合的依循指南,將有助於從制度面規避、杜絕ESG風險。(本文作者為台灣金融研訓院金融研究所首席研究員)