2020年9月

金管會主委黃天牧:賦予法遵老議題、新意義 落實企業社會責任、遵循永續金融

隨著時代變遷,金融業的經營型態也持續轉變,力求產品與服務的推陳出新,但無論如何改變,金融業的基石是「信任」這一點始終不變。金融業的經營尤其重視「誠信」,如何建立良好的法令遵循制度與企業文化,一直都是業界的重要議題。

廉政建設獲國際肯定

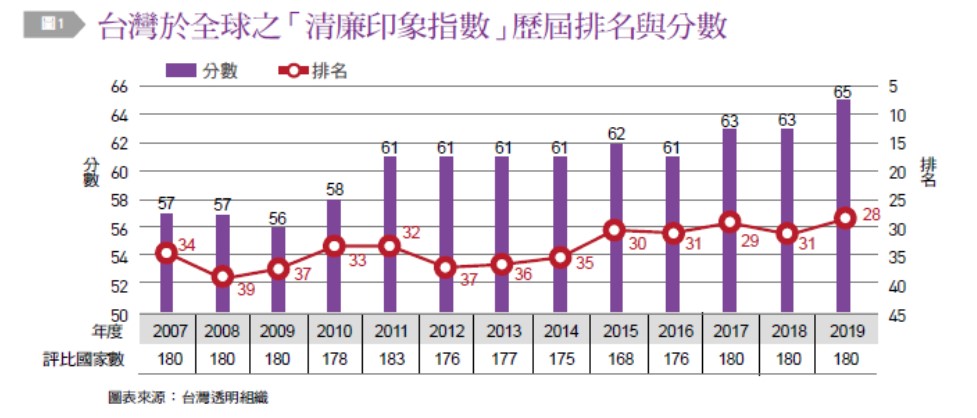

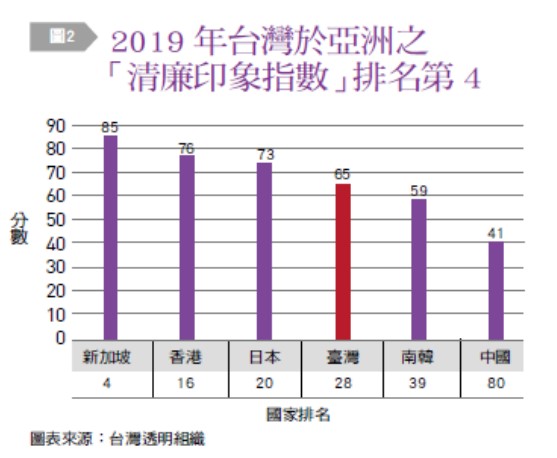

所謂「草上之風,必偃」,業界的誠信度和法遵表現,與主管機關的管理手段、執行的透徹度往往有密切關係。近年來,台灣推動的廉政建設獲得國際間的肯定。國際透明組織今年1月公布2019年清廉印象指數,台灣在全球180個國家中排名第28〔圖1〕,共拿下65分,比起2018年進步2分;在亞洲部分,台灣排名第4,位居新加坡、日本及香港之後〔圖2〕。

不過,對於法令遵循與誠信原則,產、官界都應當秉持「沒有最好,只有更好」的態度。法務部長蔡清祥發下豪語指出,期許在未來4年內,台灣能超越香港,與日本並駕齊驅。

公、私部門雙管齊下拚防貪

為了協助金融業者推動企業誠信,並強化公家單位與私人企業之間的聯繫,凝聚反貪腐、保護吹哨者的共識,金管會、法務部和金融總會於8月21日舉辦「2020全國金融業企業誠信及法令遵循研討會」,吸引了超過200人參加,金管會主委黃天牧、副主委許永欽、法務部部長蔡清祥、法務部廉政署署長鄭銘謙也前來共襄盛舉。

蔡清祥在會中盛讚黃天牧,接任金管會後積極開創新局,並延攬承辦多起重大金融案件的檢察官許永欽為副主委,展現出對法令遵循的重視。

有鑑於「事先防貪」比「事後肅貪」重要,而且宜針對公、私部門雙管齊下,法務部廉政署推出《揭弊者保護法》草案,原本只針對公部門的揭弊者保護來立法,後來將私部門也納入,如今已送到行政院,期待在不久的將來就能通過立法,成為防止貪汙重點的關鍵法案。

「法令遵循與企業誠信在金融監理是個老議題了,但老議題有新的意義。」黃天牧在會中致詞時指出,現在不論是主管機關或社會大眾,想評量一家金融機構的經營表現,不會只看資產報酬率、逾放比等數字的量化指標,也越來越重視質化的指標。

在2008年金融海嘯過後,金融業者紛紛致力於提高最低資本適足率、強化流動性的風險管理、建立一致性的財報準則等。黃天牧表示,在這樣的趨勢下,金融監理機關發現,不只應當將金融業者在法令遵循、公司治理、消費者保護方面的表現納入監管,現在更要看重業者是否有發揮企業社會責任、遵循「永續金融」的方向,這與業者的品牌形象、社會價值皆息息相關。

黃天牧舉了兩個讓人印象深刻的例子,一是2018年英國巴克萊(Barclays)銀行集團執行長史塔利(James Staley)收到銀行內部吹哨者的檢舉信件,指出某高階主管的不當行為,而這位主管剛好是經由史塔利介紹進來的。

史塔利知情後,不但無意徹查該主管的行徑,反而積極要揪出吹哨者的身分。英國銀行審慎監理局(PRA)、金融行為監理局(FCA)發現他不當的行為後,裁定他64萬多英鎊(折合新台幣約2,400多萬元)的罰金。由此可見,金融機構負責人必須以身作則,若沒有妥善處理吹哨案件,監理機關絕不寬貸。

另一個深具代表性的例子是電子商務龍頭業者美國亞馬遜公司(Amazon)。亞馬遜的獲利成績一直很亮麗,這是眾所皆知的,但多次被質疑員工的工作負擔過重,以至於勞資關係緊張,因此整體企業形象並不理想。

隨著經營時間越久,亞馬遜越加體認到,不論公司的獲利再高,也比不上良好的社會形象。為了改造自己的社會形象,亞馬遜協助總部所在地的西雅圖市政府安置遊民,在市中心的黃金地段興建了全新總部,並免費提供總部大樓的一半空間讓遊民永久居留。

黃天牧語重心長地指出,不論是企業誠信、法令遵循、社會公益,都不應該淪為企業做公關、做生意的工具;若具備良好的道德,出自真心來關懷社會,自然會帶來好的生意。

再者,當前金融業界面臨的處境與十多年前不同,負責人該承擔的責任、關懷的面向變得更多,業務範圍擴大後,其面臨的風險類型更複雜,金融機構提供員工的誘因機制也會改變,進一步影響員工對忠誠度、待客原則的看法,因此業者勢必要強化管理風險的應變能力,留意自己經營企業的態度是否為長線思考,若是企業內部「短期主義」盛行,可預見公司將很容易出現法遵與誠信問題。

密室交易犯罪手法五花八門

許永欽從學理與實務經驗來分享如何分辨與處理密室交易的商業犯罪行為。他提到犯罪學中的「犯罪黑數」(dark figure of crime),指的是在種種因素下,沒有被發現、已發現但未報案、已報案但未被登錄的犯罪案件。

由於網路科技發達,國際間的資金流動速度日益便捷,OBU(國際金融業務分行)逐漸普及,也讓密室交易的犯罪手法與賄賂花樣顯得更五花八門,從過去傳統的「以贈代賄」、「以購代賄」、「以禮代賄」、「以捐代賄」等實質利益蛻變為其他形式,像是不送錢,而是改贈名錶等奢侈品,或者與對方分享明牌資訊,由對方自行買進賣出後賺取暴利,也就是所謂的內線交易。

另外,為了掩人耳目,密室交易的雙方會找第三方的「白手套」來完成整個程序,擔任白手套角色的人則可以巧立名目,收取顧問費、管理費、諮詢費等,這是越來越常聽聞的手法。

以密室交易的商業犯罪行為來說,貪汙、工程圍標、內線交易、聯合壟斷都有很高的機率成為黑數。這些「看不到也抓不到」、「即使看到了也辦不到」的黑數犯案,就非常仰賴吹哨者了。不過,在台灣有個問題,吹哨者很難抱持「公益通報」(內部人士基於公益而揭弊的行為)的心態來揭發不當行為,反而容易質疑自己是窩裡反的「抓耙仔」。

對吹哨者把握「三保」原則

許永欽提醒企業的法遵主管們,面對吹哨者時,務必把握「三保」原則;一是「身分的保密」,這是最重要的,吹哨者的個人資料被洩漏的話,可能連基本的人身自由都無法獲得保障;二是「工作權的保護」,當事人不該因為吹哨而在職場上遭到歧視,甚至被解雇;三是「保證」,這偏向法官的權限,通常運用在共犯舉證,要求換取刑罰的減免,但由於金融犯罪往往案情複雜、人數眾多,若同時將金融八法納入考量的話,就要彈性調整提供「保證」的作法了。

不過,接獲吹哨者的檢舉後,除了試圖去理解案件本身的細節外,還要確認吹哨者的動機,有人是為了優渥的獎金,有人是為了自保、全身而退,但也有人是為了私心報復,若是為了報復的目的,可能造成冤錯假案。「冤錯假案」的悲劇在台灣已出現多次,這是法遵主管要盡量避免的。

不論是產、官、學界人士,都應當思考的是,就法令遵循而言,裁罰或許有「打折」的空間,但守法行為是不宜有折扣的,如何在彈性之中,畫下一道不可越界的線,將會是艱困的挑戰。不過,無論法律或犯罪手法怎麼改變,可以確定的是,一個單位內的高階主管,其行為影響整個組織的文化,不只在金融機構如此,在政府機構或其他企業亦然,金融機構要能永續經營,必須從上而下,一代代去傳承、落實法令遵循及企業誠信的經營文化。