2017年12月

升級國際影視行銷力 才能真正打動國外買家

台灣影視作品如何能真正走入國際市場,不僅須直接與當地市場媒體平台實地接觸,更應直接參與製作拍攝的過程,影視國際行銷才能做到實質的升級。

「文化輸出」對一個國家而言有著多方面的重要意義,經濟貿易上的、外交宣傳上的。藉由軟性的宣傳與認知,形塑出一個國家在國際社會間的品牌形象,所以安霍爾特(Simon Anholt)提出國家品牌概念時,將傳統文化與流行文化設定為「國家品牌六邊形」(Nation Brand Hexagon)之一邊(編按:包括人民、觀光、出口、投資與移民、文化與遺產等6大要素)。其中流行文化指的就是影視音等產值較高、影響較大的文化內容產業,經過多年的市場實踐下來,影視等文化作品的海外輸出就是國際影視行銷。

在名稱上,我較屬意日韓將影視音ACG等文化產業直接定義為內容產業(Contents Industry),因為這些不能拿來吃、喝、用的產品,是精神商品,已經最大乘載了一個地區或國家特有的文化屬性,重複強調文化二字反而使定義越增模糊與抽象,難以明確的制定政策與戰略。

過去台灣的電視節目國際影視行銷,嚴格來說一開始是被動的,沒有一個正式的國際行銷部門,大多是負責購片的影片組,兼著做節目海外授權,在當時是先有了海外市場(香港、東南亞)對台灣電視節目的需求後,才產生海外版權的銷售。

進入2000年之後,有線電視台競爭激烈,廣告大餅不夠分,於是海外的版權收入成為有線電視台的重要收入來源之一,主要是戲劇與綜藝節目的授權收入,電視台透過片商賣版權給當地電視台做發行,收到了版權金對電視台或製作方來說,就等於完成了海外銷售,國際影視行銷由此開始漸漸受到重視。

因為語言能力的關係,除了中港新馬是直接與當地電視台交易版權以外,多數是間接透過片商的交易方式,如果做不到與當地市場直接深入的交流,也難以深耕當地市場進而培養忠實觀眾。

當產業遇到瓶頸就需要升級或轉型,升級轉型的高成本,在沒有明確的獲利前景下,大多數的電視公司卻步不前。今年日本剛出了一本由大場吾郎老師所研究出版的《日本電視節目海外展開60年史——在文化交流與內容產業的夾縫中》,包含了日劇、動畫、綜藝等日本節目的海外發展,從1960年代的草創期,歷經成長期、停滯期、混亂期等歷史梳理,為國際影視行銷提供一個很好的基本論述,值得借鑑。

加強國際行銷人才的專業能力

雖然很不想又拿日韓來舉例,但對於可取的優點我們還是要大器的承認並虛心改進。日韓的電視台、製作公司及經紀公司的總經理或高層主管大多有留學歐美的背景,受美國流行文化影響較大,國際行銷部門人員具備雙語或是三語能力。例如日本電視台的國際部門當中,日英、日中、日法等雙語人才是必備的,還有俄語、瑞典語等人員,可以看出他們在國際市場上的長期布局。

因日韓電視台具備一定的規模,國際行銷人員是考試進去的正式職員,自有一套他們的人才培育計畫;但台灣影視業界中小公司較多,也較沒有培育人才機制,而製片量又不足以成立部門專職海外行銷,因此銷售海外對他們來說就是委託給片商代售,但畢竟外部的人在作品拍攝時,並不在片場,更需要專業的溝通與作業。

國際行銷人員是作品的門面,語言能力、國際談判、國際禮儀、智慧財產權等基本知識要有,更要了解國際影視趨勢,如果只知道自家作品而缺乏對國際影視作品的了解,少了與對方在常識上的交集,有可能在商談的階段會被國外買家認為見識不廣,進而對作品也打了折扣,因此國際行銷認證、專業化,需要企業或機關單位來制定一個門檻標準。

專業中介機構提供海外資訊及宣傳

影視的海外宣傳分成B2B及B2C兩部分來看,台灣影視行銷人才的強項多在國內,針對不同族群運用各式各樣的行銷工具為作品做宣傳,但到了海外就難掌握宣傳。台灣的影視公司不夠國際化的話是做不到的,此時需要有一個中介機構來協助,不只幫助國內公司走到海外市場,也提供國內公司海外市場的業界資訊,增加對國際市場的了解,以協助制定出國際行銷戰略。

有了一個中介機構,就可以固定提供Newsletter、線上資料庫、線上媒合、舉辦電影及戲劇項目的Pitch大會,協助業者做好生意,但本身不宜介入,否則就成了片商,失去了專業中介機構的精神。開發海外市場是一件需要企業家精神的事情,中介機構也須具備這樣的特質,才能夠被業者接受,並真正有助於振興產業,否則真擔心會成為努力做事但業者無感的單位。

提升國際市場展的可見度及特色

產生國際影視交易的模式大約可分為業者自行連絡、透過影視市場展的媒合,以及國際合製。其中絕大多數的影視市場展都是B2B的型態,以業者交易為主,很少開放給一般民眾。除了電視台、製作公司、電影公司,近幾年新媒體公司、電信公司、手機公司也都陸續在市場展尋找影視內容。

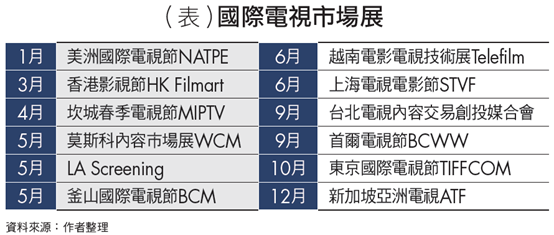

影視市場展屬於B2B的影視作品交易場所,近年為了提升國家品牌形象,各國各大城市都有一個屬於自己的影視市場展(詳見表),但背後的目的略有不同。例如東南亞國家的影視節目外銷機會較小,因此重點放在增加引進國外合製的機會,以提升本國的影視製作人才能力,增加產業業者交易的機會,另一個目的就是提高國家能見度,增加軟實力的影響力。台灣也應有一個穩定及永續的機構,將參展、辦展規劃得更加完整,而以目前用採購案的方式來看,較難有明顯的效果。

鼓勵國際合製

合製與行銷的目標都是打進全球市場,因此需要在此一提,一是可以提高作品的國際化程度,題材可以是在地的,但敘事方式是國際化的,以降低文化折扣;二是刺激人才的創意火花,由於影視界製作團隊的養成教育太相似,同質性高,使得在創作上難以有新的突破,導入不同觀點及做事方式的國外人才可以期待有新的思維與視野;三是可以借助國外合作方的品牌與通路,有效共享國際市場。

2000年之前的台灣電視劇在海外市場知名的有《一剪梅》、《包青天》、《星星知我心》以及瓊瑤劇等,2000年之後典範轉移,由《流星花園》領軍,展開了一場台灣偶像劇行銷海外的榮景,這是質變產生量變的典範。但為了追求數量之後,作品開始良莠不齊,為了績效數字,常常一份合約打包幾個節目賣出,在海外播出後失敗的作品多於成功的作品,台劇的海外市場就逐漸萎縮了,直到最近國際合製的《通靈少女》。

市場萎縮的原因當然不止這一個,只是在海外行銷上,我想說的是「誠實為上策」,若先是動之以情,結果數字不如預期,失去的是自己的信用,語言相同的我們都有溝通不良的時候,更何況是跨文化溝通;因此與國外公司溝通更需要用誠懇專業的態度來應對。

2012年我參加編劇之父羅伯特麥基的編劇訓練營,請他在他的名著《Story》(故事的解析)上簽名時,他一貫的寫下"Write the truth",個人感受到工匠精神不只是用在創作上,也要用在行銷上。最後,回到安霍爾特說的話:「懂得品牌策略的國家,要了解國家人才、專長和資產所在,然後善用這些優勢,再向世界展示!」(本文作者為黑劍製作公司協理)