2018年8月

推升國家發展前進能量

台灣金融產業動起來 挺產業、展創新、奔國際

經濟民生與大眾息息相關,有好的經濟發展才能使國家更富足、更有前進的動能;本次行政院提出的「金融發展行動方案」,即是希望藉由與金融業的合作,讓台灣的金融與產業發展更臻完善。

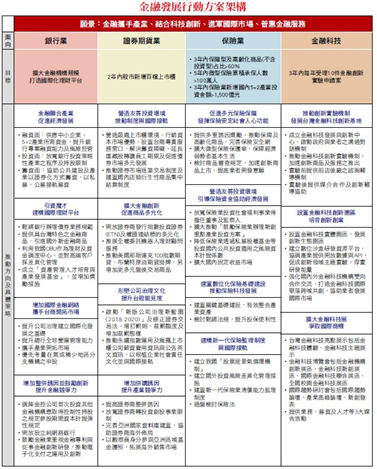

金融業一直扮演著國家經濟發展重要樞紐,而台灣的金融業發展至今,經營規模不斷擴大,去年整體金融業,包括銀行、證券、保險的獲利估算達到NT$5,500多億,算是創新高表現,但獲利創新高並不代表金融業不需要創新發展,行政院院長賴清德日前指出「金融發展行動方案」,就特別提到期望要以金融攜手產業、結合科技創新、進軍國際市場、普惠金融服務為4大願景,但實際要達成,得靠全體金融業動起來!

本期《台灣銀行家》就邀請多位專家學者來分析此重大議題,其中身為「金融發展行動方案」重要推手的金管會主委顧立雄,強調社會現在對此方案都十分關注,而這也並非單純寫作文而已,真的是要進一步的透過具體的策略、行動跟措施來落實,最終能夠讓整個金融產業的發展往前邁出一大步。

推升國內經濟 再創經濟奇蹟

顧立雄分析金融產業面臨的一些狀況,誠如大家所知金融業一直扮演著國家經濟發展重要樞紐,產業跟金融業的關係可說是密不可分,產業有前景,金融也會好,所以金融必須要支持實體產業,台灣現在最重要的5+2產業創新,就是很好的投資計劃,以綠色金融行動方案來觀察,截至今年5月底已提前達成原定今年整年NT$1.1兆的目標;其中本國銀行對綠能科技累積放款餘額NT$1兆898億,包含NT$396億投注於離岸風電、太陽能光電等再生能源電廠,銀行業者算是在低利時代中跟著政府政策創出一藍海新商機。

而「新創產業」已成為全球新經濟趨勢,政府先前提出台灣2年內至少要培養出一隻「獨角獸」公司,金融業應該慧眼識英雄,找到新創業者來投資,或者是參與融資,而同時政府也期望能使這樣的新創業者有機會透過資本市場來直接籌資,資金無虞,業者能專心創新,無後顧之憂,才能有機會創造台灣下個經濟奇蹟。

至於金融業的公司治理問題向來是大眾關心的議題,顧立雄不諱言,銀行業常被詬病家族治理色彩太過濃厚,且持有金融業跟產業若無防火牆,肯定會有問題產生,產金分離是必要的;還有董事會有沒有引進獨立董事,否則開董事會變成開家族會議一樣,讓公司治理漏洞百出。顧立雄說,金融業最怕公司治理不健全、財報的真實性、獨董有無發揮有效功能,若做不到,往往就會爆發弊案。金管會在這部分會拿出最嚴謹的監理態度,為的就是金融產業發展的環境,還有整體金融秩序的穩定,因為一旦秩序不穩定,社會將動盪不安。

融入金融科技 創新與責任並重

融入金融科技 創新與責任並重

金融業面臨金融科技似乎又是另一大挑戰,FinTech金融科技日新月異,科技業者號稱用技術就可吃下金融業的傳統業務,這讓台灣傳統金融業者十分擔憂,但為了金融業跟上腳步,先前金管會提出將開放純網銀證照申請,無非就是希望產生鯰魚效應,然後看看是否能刺激傳統的金融業研發出更多創新服務。

但誠如前面所提到的,金融業的公司治理、風控、法遵絕對是最重要的,金融科技不僅要能提供新的金融服務,同時也要能提供對消費者的保護,這個意識永遠是要存在的。顧立雄分析,所謂科技業一直講創新,可是創新帶來的破壞有可能是好的,也可能是一個災難,怎麼樣去讓負責任的創新能夠形塑出來,這個就是科技業者要學習的,金融業者也必須跟進。最近國際上就有科技業者覺得應該做TechFin,科技的技術應該是來輔助金融產業發展得更好。

以近來最熱門的純網銀議題來說,有些科技業者反映:「申請規矩太多,為什麼非得跟金融業者合作,金融業者持股還一定要百分之五十?」但金管會會反問業者,資訊安全做到什麼程度,洗錢防制如何做,公司治理有沒有達到要求等,這套系統金融業者很清楚應投下多少資本,得投入多少法令遵循、資訊安全、洗錢防制的人才。科技業者不能只帶給金融業者超越現在的創新服務技術,金管會必須要拉回他的責任感,萬一任何金融業發生問題,那所產生的社會成本恐怕是難以想像。

事實上,金管會規劃引進純網路銀行的政策,除了協助銀行因應數位化發展的商機,同時鼓勵金融創新及深化金融普及,目的也是期望達到普惠金融。顧立雄說,不要認為台灣這樣的金融服務對象已足夠,還是有很多人沒有得到整個金融有效的輔助,不管在偏鄉、原住民或者是年輕族群。《Bank3.0》作者Brett King說,「銀行不再是你所去的地方,而是你所做的事情」,純網銀似乎更有機會達到普惠金融這個目標。

銀行規模須擴大 加強國際化力道

金融業的競爭早已走向國際化,但要打國際市場,金融業比拚的財力、實力夠不夠雄厚,顯得相對重要,然而單以資產規模而言,台灣目前資產最大的銀行在日本排第4名,在香港排第3名,在新加坡亦是第4名。而以衡量併購實力的市值而言,台灣市值最大的金融業者僅是日本最大業者的四分之一,香港最大的約三分之一,新加坡的二分之一,台灣的金融業經歷過幾次的整併,但要跟國際級大銀行相比,似乎還是有一段差距。

曾經擔任金管會主委、現任立委的曾銘宗也認為,金融整併絕對是必要的。他說,公開收購制度在國外早已行之有年,因此他建議推動整併要遵循3原則,首先是主管機關「依法行政」;其次,尊重「市場機制」,再來是過程「公開透明」,才能達到公平公正,併購過程才不會有爭議。

整併似乎是對於台灣金融國際競爭力這塊的必要之路,政府這次的金融發展行動方案中,特別先針對金融整併中的「民民併」提出整併誘因,實踐大學財金系教授沈中華說到,歷屆政府都有想過此問題,早期還想推出「國家冠軍銀行」(National Champion)的概念,當時政府就期盼台灣應要有一家大銀行,代表台灣去全世界開疆闢土;之後政府鼓勵台灣金融機構打「亞洲盃」,背後的思維大致雷同;不過他也提醒「大銀行」恐怕帶來資源壟斷、裙帶資本主義、利益不公平分配等問題,而如何避免資源被誤用,仍是民眾最關心的。