2019年4月

台大教授楊鏡堂獻策力推離岸風電

克服四大風險 創造再生能源永續價值

台灣先天條件優越,適合發展風電,不過仍有四大風險有待政府與民間齊心凝聚共識,為了能源安全及環境永續,能源轉型必須邁大步前行!

「既然決定要做,就要努力做好!」台灣大學機械系終身特聘教授楊鏡堂長年鑽研能源工程領域,他指出,台灣擁有離岸風電絕佳的發展條件,雖然對產業來說是全新的領域,過去沒有相關經驗,但既然是國家能源轉型必須走的路,就應該努力邁進,達成再生能源占比20%的目標,實現能源安全與環境永續。

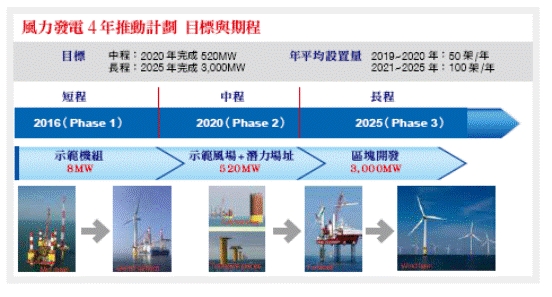

政府已經明確宣示,在風力發電4年推動計劃中,明(2020)年在離岸風電的部分將完成520MW的裝置容量,長期目標則是至2025年將設置3,000MW,加上陸上風電累計共設置4.2GW,年發電量合計預估可達到140億度,再結合太陽光電的推動,以實現再生能源在2025年占全國能源配比達20%的規劃。曾擔任行政院能源及減碳辦公室執行長的楊鏡堂,在其中負責國家能源政策研議及擘劃、國家能源與溫室氣體減量相關法案及規範協調推動,在台灣發展綠能的道路上從不缺席,而且一直扮演先鋒者的角色。他透過長期觀察國際間能源產業的發展,精闢分析台灣發展離岸風電的優勢與挑戰,認為我們在這個領域大有機會;但歸根究柢,還是要先釐清台灣推動綠能的必要性。

其實,由於化石燃料的過度開採與使用,已經讓全世界都開始關注綠色能源,希望藉由能源轉型達到友善環境、減輕地球負擔。楊鏡堂指出,一方面台灣的自然資源不多,綠能的選項也較有限;另一方面,在這些選項中要挑出便宜又好用的,恐怕就只剩下太陽能和風力發電。但是若發展太陽能,台灣的土地面積有限是個問題,因此目前也只能推動農電共用,或是利用建築物屋頂的小面積空間。

台灣發展風力發電條件良好

但反觀風力發電,因為有優良的風場和製造業基礎,台灣發展的條件其實非常優越。楊鏡堂強調,能源轉型本來就不容易,尤其要兼顧穩定供電;綠色能源也並非對環境完全沒有衝擊,只是相對衝擊較低,像核能也可以是一個選項,但是應該要把核廢料處理一併列入討論。眼前風力發電既然是對台灣最有利的一條路,如果還不做,就變成得回頭思考到底要不要能源轉型。

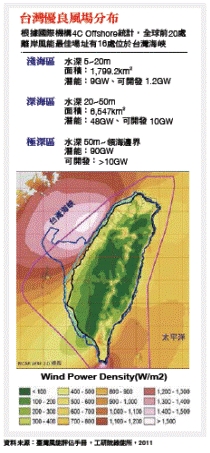

談到台灣發展風電產業的優勢,楊鏡堂說,就地理位置而言,台灣四面環海,本就應該善用海洋資源。雖然台灣東岸因為海溝深度太深,危險性較高,但台灣海峽的風力夠強,地形也佳,發電時數甚至可以優於北歐。而且台灣離岸風能的最佳場址集中在中台灣,台中港的水深夠,距風場又近,相對其他許多國家來說,要建立風電產業鏈可說是事半功倍。

此外,台灣的工業原就有很好的基礎,包括人才、知識、技術,如果能夠藉著這個機會切入海洋領域,開發新的資源,或是發展發電、建設等新的經濟範疇,其實也有利於我們的國家擴展生存空間。

能源轉型的另一個目的,是希望能帶動台灣的綠能經濟發展。政府所擬定的太陽光電、智慧電錶、節電運動等計劃及方案,都附有帶動國內產業創新的期許。在行政院的「綠能科技產業創新推動方案」中,針對離岸風電的系統整合,已盤點國內相關業者組成聯盟共同推動,這其中包括以台電為首的離岸風場運轉維護及管理平台建置、由中鋼領頭的風機系統及水下結構關鍵技術開發,以及台船所負責的海事工程施工關鍵技術建立等。

在落實離岸風電產業鏈各個環節的關鍵技術完成本土化之後,透過第三方檢測驗證制度的建立,更可以協助業者把市場推到國外。此部分是由經濟部標準檢驗局主導,與國際驗證廠商技術合作,透過盡職調查(Due Deligence)、專案驗證、海事擔保監督等程序,不但能夠促進資金與產業的媒合,更能加速讓產業國家隊晉升為國際隊,讓台灣的離岸風電供應鏈進軍全球市場。

風險1 欠缺技術背景與經驗

楊鏡堂不諱言,在亞洲國家當中,台灣推動風力發電算是走得很前面,雖然對產業發展來說可能搶得先機,但沒有技術背景、沒有相關經驗,也是目前推動相關產業最大的風險,「所以用好風場、好費率等條件來吸引外資投入是合理的。」

針對經濟部最新公布2019年離岸風電每度收購價格5.516元,較前年降幅從原本的12.71%縮減至5.71%,輿論沸沸揚揚,批評聲浪不小。楊鏡堂解釋,這一套收購費率原則,是各行各業聚在一起討論多年,最後獲得的共識。他個人也認為,參與開發風場的廠商必須從零開始,而且負有社會責任,躉購費率本來就具有鼓勵性質,必須優惠才有誘因,略高一些並不為過,更何況還會逐年降低。

風險2 投資金額龐大

離岸風電產業鏈建立的第二大風險,就是相關的投資金額相當龐大,沒有足夠的金源,連初期資本支出都有困難,更遑論投入長期的產業發展。楊鏡堂分析,風力發電建置成本平均是每MW約1.5億元,而1支風機若裝置容量為8至10MW,成本就是12億至15億元。若以一座風場大約需裝設200至300支風機估算,整座風場的開發成本動輒超過新台幣3,000億元,規模較大的風場,一座投資金額就可媲美建設成本約4,500億元的台灣高鐵。

若再加上離岸風場中,工作船租金市場行情是每天每艘600萬至800萬元,以及其他各項風場營運後的維護成本,整體支出確實是一項沉重的負擔。因此楊鏡堂疾呼,離岸風電開發案,既然有國家的保證,金融業大可以在協助產業發展上扮演更積極的角色,與產業共創雙贏;綠色金融制度的建立,也是刻不容緩與最根本的解決之道。

風險3 居民共識、環境調和是挑戰

另一方面,居民共識、環境調和更是必須克服的障礙,也是對政府和產業界最大的挑戰。其實風力發電在各種發電方式中比較起來,已經是對環境衝擊相對較低的,但風機的設置、運轉、聲音、燈光,仍然與環境原則難免有所牴觸。以離岸風電來說,對漁民而言,船隻在海上作業的路徑,就必須避開風機的位置;此外風機的存在對於海洋生態,也不能說完全沒有衝擊。

先前就因為彰化外海發現白海豚棲地,引發環保人士對於風電開發可能造成生態破壞的疑慮,極力反對,後來台電主動放棄了開發條件優越的近海區域風場,提出退離白海豚棲地4.2公里再進行建設的方案,才終於在環評會議中過關。楊鏡堂認為,這個案例顯示,在確保綠能發展與生態保育共存的情況下,兩者並非完全不能妥協。除了在開發前的環境影響評估,施工期間確實執行生態環境監測,在營運期也持續與地方合作,貫徹風場海洋生態保護,仍然能夠達到能源、生態、漁業三者永續。

台灣的能源轉型政策雖然歷經政黨輪替、執政權換手,但前、現任政府都一再強調推動再生能源的決心「是清楚的」,楊鏡堂對此也相當肯定。只是從2016年啟動轉型工程以來,PM2.5的議題益發引起社會關注,國人難免質疑,為什麼投了這麼多錢在離岸風電,到現在卻還沒看到幾支風機?會不會最終只是肥了外商,而無益於台灣的產業?楊鏡堂解釋,其實光是基礎建設的布建就相當耗時,台中港的風機組裝基地、台北港及興達港的水下基礎基地等港口設施就需要4年的時間建設,預計今年才能開始陸續完工,另外,也要配合輸配電網工程,因此預估要到2021年,風電才能併網開始貢獻。

風險4 法令規章修改與社會認同遇瓶頸

除此之外,像是法令規章的修改、環境調和以及爭取社會認同等工作,或多或少都為離岸風電的推動造成瓶頸,有待政府繼續努力。至於對產業本土化的疑慮,楊鏡堂開玩笑地說,聰明的人,即使是抄襲,也會抄得比原版好。畢竟以台灣的國民競爭力,加上IT產業等科技及製造業的基礎,以及良好風場的先天優勢,社會實在不必對離岸風電的前景太過悲觀。然而,關鍵還是要凝聚社會共識,為了能源安全及環境永續,能源轉型不能不做,大家一定要努力,才能讓再生能源占比從目前的5%,在15年後提高到占比20%,也才能達到在安全穩定、效率及潔淨能源供需體系下,創造永續價值的願景。